Comunicati stampa

25 febbraio 2026

Scienza per decidere. Salute da proteggere. Sanità pubblica da difendere. GIMBE compie 30 anni: il 4 marzo al via il programma annuale con uno streaming sul futuro del SSN e i nuovi dati sulla mobilità sanitaria

Nel 2026 GIMBE compie trent’anni. Dal 1996 promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni che riguardano la salute delle persone. Dal 2013, con la campagna #SalviamoSSN, monitora l’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale e difende il diritto costituzionale alla tutela della salute. Sempre nel segno dell’indipendenza e del rigore metodologico.

In una fase segnata da definanziamento, diseguaglianze territoriali e crescente sfiducia nella scienza, riportare le evidenze scientifiche e la sanità pubblica al centro del dibattito pubblico e politico non è solo un obiettivo: è una priorità civile.

Mercoledì 4 marzo alle ore 11.00 con un evento in diretta streaming prenderà il via il percorso #GIMBE30. Il Presidente Nino Cartabellotta sarà in conversazione con la giornalista Maria Emilia Bonaccorso sui nodi strutturali del SSN: definanziamento, mobilità sanitaria, divari regionali, crisi del personale, liste d’attesa.

L’evento sarà anche l’occasione per rileggere trent’anni di trasformazioni della sanità italiana: uno sguardo retrospettivo necessario per comprendere le scelte che attendono il Paese. Nel corso dell’evento sarà presentato il nuovo Report GIMBE sulla mobilità sanitaria.

Lo streaming inaugura un palinsesto nazionale della durata di 12 mesi, articolato in iniziative istituzionali, eventi pubblici, attività editoriali e progetti divulgativi, e sostenuto da tre pilastri:

- scienza come bussola per le decisioni pubbliche sulla salute individuale e collettiva

- tutela della salute delle persone

- difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale

Il trentennale non vuole solo guardare al passato per riflettere sul percorso compiuto, ma anche disegnare la prospettiva futura della Fondazione GIMBE. Insieme alla comunità di cittadini, professionisti sanitari e Istituzioni che in questi anni hanno condiviso la difesa della sanità pubblica e il valore delle evidenze scientifiche nelle decisioni che riguardano la salute delle persone.

«In 30 anni abbiamo sempre lavorato con rigore scientifico e indipendenza – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – per tutelare al meglio la salute delle persone. Oggi il nostro impegno è ancora più rilevante e decisivo: perché difendere il valore pubblico del SSN e promuovere decisioni basate sulle evidenze scientifiche non è solo una scelta tecnica, ma una responsabilità civile».

La diretta sarà trasmessa sul canale YouTube della Fondazione GIMBE (www.youtube.com/user/GIMBEchannel) con spazio dedicato alle domande del pubblico via chat.

Download comunicato

17 febbraio 2026

PNRR Missione Salute: al 4° trimestre 2025 raggiunte le 3 scadenze europee per incassare la IX rata, ma poca trasparenza e obiettivi rivisti al ribasso. Con € 1,45 miliardi raggiunto solo un livello base di digitalizzazione, invece di 280 ospedali informatizzati. Fascicolo Sanitario: usato dal 95% dei medici di famiglia, ma il profilo sanitario sintetico è ancora un miraggio e solo il 44% dei cittadini ha dato il consenso alla consultazione

«Al 31 dicembre 2025 – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – per la Missione Salute del PNRR erano previste tre scadenze europee relative alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): tutte risultano formalmente rispettate, ma senza certezze sui reali benefici per i cittadini e per la sanità pubblica. Inoltre, il rispetto delle scadenze non può giustificare una rendicontazione poco trasparente: l’assenza di dati pubblici e i criteri utilizzati per certificare il raggiungimento dei target sollevano varie perplessità e devono essere completati da una rendicontazione dettagliata dei risultati. La trasparenza non è un dettaglio tecnico, ma un requisito essenziale di accountability e i dati pubblici sono “bene comune”, perché raccolti con il denaro dei contribuenti».

L’Osservatorio GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prosegue il monitoraggio indipendente sull’attuazione della Missione Salute del PNRR, analizzando i risultati raggiunti e le criticità con l’obiettivo di valutare non solo il conseguimento formale di milestone e target, ma anche la loro effettiva traduzione in risultati concreti per cittadini e professionisti.

MILESTONE E TARGET EUROPEI AL 31 DICEMBRE 2025. Secondo i dati pubblicati sul portale del Ministero della Salute dedicato al monitoraggio della Missione Salute, i tre target EU con scadenza al 31 dicembre 2025 risultano raggiunti: “Assistenza mediante strumenti di telemedicina”, “Digitalizzazione delle strutture ospedaliere” e “Almeno l’85% dei medici di base alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico”.

Assistenza mediante strumenti di telemedicina. Il target EU, che prevedeva almeno 300.000 pazienti assistiti in telemedicina, è stato ampiamente superato: la Settima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR riporta infatti 467.479 pazienti. Tuttavia, il monitoraggio effettuato tramite la Piattaforma Nazionale di Telemedicina gestita da Agenas non è accessibile pubblicamente: tutte le Regioni e Province autonome hanno attivato almeno un progetto di telemedicina, ma non sono disponibili dati pubblici sul numero di pazienti assistiti per singola Regione. «Se il target è stato raggiunto – commenta il Presidente – è indispensabile rendere pubblici i numeri. Senza conoscere il numero di pazienti assistiti in ciascuna Regione e per quali servizi di telemedicina, è impossibile verificare se esistono gap digitali da colmare. Perché il PNRR non serve solo a raggiungere i target nazionali, ma deve ridurre le diseguaglianze regionali e territoriali».

Digitalizzazione delle strutture ospedaliere. Il target europeo originario prevedeva – come ancora riportato sul sito del Ministero della Salute – di realizzare l’informatizzazione di tutti i reparti in 280 ospedali sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello. Ovvero la completa digitalizzazione delle 280 strutture ospedaliere, il cui elenco peraltro non è mai stato reso pubblico: 210 entro il primo trimestre del 2024 e altre 70 strutture entro la fine del 2025. Con la sesta richiesta di modifica del PNRR, effettuata dal Governo Italiano il 26 settembre 2025 e approvata dal Consiglio dell’Unione Europea il 27 novembre 2025, l’obiettivo è stato ridimensionato. Il target si considera raggiunto se tutti i 280 ospedali aumentano di almeno un livello nella scala di maturità EMRAM (Electronic Medical Record Adoption Model), sulla base di una certificazione indipendente dell’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society), e se almeno 50 ospedali raggiungono almeno il livello 2 EMRAM.

La scala EMRAM misura il grado di digitalizzazione di un ospedale in otto livelli (da 0 a 7): il livello 0 indica l’assenza di digitalizzazione e il livello 7 identifica un ospedale totalmente digitalizzato, quasi completamente “senza carta”. «Parliamo di un investimento di oltre € 1.450 milioni – osserva Cartabellotta – destinato alla completa informatizzazione di 280 ospedali. Ma oggi “ci si accontenta” di aumentare di almeno un livello EMRAM in tutti gli ospedali e di certificarne almeno 50 al livello 2: uno stadio ancora embrionale del percorso di digitalizzazione. Ovvero, se l’asticella è stata abbassata per raggiungere il target entro la scadenza, siamo distanti anni luce dall’obiettivo iniziale di informatizzare tutti i reparti di 280 ospedali. Peraltro, anche qui mancano i dati pubblici per valutare le differenze regionali e locali e lo status della trasformazione digitale degli ospedali italiani. Quali sono i 280 ospedali da digitalizzare? Quali sono stati certificati con quale livello di maturità digitale?».

Almeno l’85% dei medici di base alimentano il Fascicolo Sanitario Elettronico. Il target prevede che almeno l’85% dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) alimenti il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), in particolare con il patient summary (cd. profilo sanitario sintetico), un documento con la storia clinica del paziente da redigere e aggiornare in maniera continuativa. L’indicatore di riferimento, come riportato dal Ministero della Salute e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, è la percentuale di MMG e PLS titolari che hanno effettuato almeno un'operazione di alimentazione (incluso l'invio della ricetta dematerializzata) del FSE nel periodo di riferimento (dicembre 2025).

A dicembre 2025 il target risulta raggiunto con un valore del 95,2%. «Purtroppo – commenta Cartabellotta – i concetti di accesso, consultazione, operazione e alimentazione del FSE non sono riportati in maniera univoca nelle norme e nelle fonti istituzionali: di conseguenza, è impossibile dedurre con assoluta certezza a cosa corrisponda il raggiungimento del target». Realisticamente, l’indicatore ci dice che nel mese di dicembre 2025 oltre il 95% dei MMG/PLS ha effettuato almeno una operazione di alimentazione del FSE, che può anche coincidere con il semplice invio della ricetta dematerializzata. Quello che è certo, è che non identifica l’alimentazione continua con il patient summary. Sia perché la completa realizzazione del profilo sanitario sintetico da parte dei MMG/PLS di tutte le Regioni e Province autonome è stata prorogata dal 30 settembre 2025 (DM 27 giugno 2025) al 31 marzo 2026 (DM 21 novembre 2025). Sia perché il monitoraggio del Ministero della Salute e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale riporta che a settembre 2025 ben 5 Regioni non avevano ancora avviato la disponibilità del profilo sanitario sintetico nel FSE: Campania, Lazio, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e Veneto.

«Il target sull’alimentazione del FSE – afferma Cartabellotta – risulta formalmente centrato, ma il cuore del FSE, ovvero il patient summary costantemente aggiornato, è ancora lontano dall’essere una realtà per tutti i pazienti in carico ai MMG/PLS. Questo strumento è un vero e proprio “identikit sanitario”, con informazioni fondamentali, tra cui allergie note, patologie croniche e terapie farmacologiche in corso che, soprattutto in condizioni di emergenza, può fare la differenza tra l’efficacia di un intervento tempestivo e i rischi per la salute del paziente. Senza contare che solo il 44% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione del proprio FSE, con divari enormi tra Regioni».

In assenza di evidenze contrarie, i tre target EU della Missione Salute con scadenza dicembre 2025 risultano formalmente conseguiti. Ma la Fondazione GIMBE rileva due criticità: da un lato, la mancata disponibilità pubblica dei dati sui pazienti assistiti in telemedicina e sulla digitalizzazione degli ospedali; dall’altro, la rimodulazione del target sulla digitalizzazione degli ospedali e l’impossibilità di comprendere cosa si intenda realmente per alimentazione del FSE da parte di MMG e PLS.

«Dal nostro monitoraggio indipendente – conclude Cartabellotta – non risultano discrepanze documentali tra quanto certificato dal Governo e quanto la Commissione Europea si appresta a verificare ai fini dell’erogazione della IX rata. La distanza, semmai, è tra il conseguimento dei target e la disponibilità di informazioni puntuali sul reale funzionamento dei servizi. Incassare le risorse del PNRR non significa automaticamente garantire servizi migliori per i cittadini: senza dati pubblici e verificabili permane il rischio di avere infrastrutture e strumenti digitali formalmente attivi, ma non pienamente operativi e con tempi di completamento incerti per produrre benefici concreti per i cittadini e per il SSN. Poiché i dati pubblici rappresentano un “bene comune”, la Fondazione GIMBE chiede al Ministero della Salute un resoconto dettagliato e accessibile su: numero di pazienti assistiti in telemedicina per ciascuna Regione, livello di digitalizzazione raggiunto da ciascuno dei 280 ospedali e definizione di indicatori chiari e coerenti sull’effettiva alimentazione del FSE da parte di medici e pediatri di famiglia. Ma soprattutto, se e con quali tempistiche verrà realizzata la completa digitalizzazione dei 280 ospedali prevista dall’impianto originario del PNRR».

Download comunicato

3 febbraio 2026

DL Liste di attesa: ancora nessun beneficio concreto per i cittadini. Dopo 18 mesi mancano ancora 2 decreti attuativi. Nel 2025 erogate 57,8 mln di prestazioni, ma la piattaforma non dice dove si inceppano esami e visite: dati incomprensibili e nessuna fotografia per Regione, azienda e prestazione. Stima GIMBE: il 30% delle prestazioni erogato in intramoenia

La Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici. Tuttavia, allo stato attuale, non è di alcuna utilità per i cittadini: descrive il rispetto dei tempi di attesa con indicatori incomprensibili e, soprattutto, non documenta le differenze tra Regioni, tra Aziende sanitarie, tra pubblico e privato accreditato né tra prestazioni erogate a carico del SSN e in intramoenia. «Dopo fiumi di annunci e dichiarazioni ufficiali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – il Decreto Legge sulle liste d’attesa (DL 73/2024) non ha ancora prodotto alcun beneficio concreto per cittadini e pazienti. A 18 mesi dalla conversione in legge mancano ancora due decreti attuativi e la piattaforma di monitoraggio non consente di individuare dove si concentrano i ritardi e quali prestazioni riguardano».

A 18 mesi dalla conversione in legge del DL Liste di attesa, la Fondazione GIMBE ha condotto la terza analisi indipendente sullo stato di attuazione della norma e il primo monitoraggio della PNLA sui dati del 2025. «L’obiettivo – spiega il Presidente – è alimentare in maniera costruttiva il dibattito pubblico, sollecitare risposte chiare da Governo e Regioni e tracciare un confine netto tra promesse e realtà, anche al fine di allineare le aspettative dei cittadini. Sempre più alle prese con tempi di attesa interminabili e troppo spesso costretti a pagare di tasca propria o, addirittura, a rinunciare alle prestazioni».

DECRETI ATTUATIVI. Al 1° febbraio 2026, secondo quanto riportato dal Dipartimento per il Programma di Governo, risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro dei sei decreti attuativi previsti dal DL Liste d’attesa: tre ad aprile e uno ad agosto 2025. Restano invece non adottati due decreti senza scadenza definita:

- Art. 5, comma 2 (primo periodo). Definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN (uno o più decreti).

- Art. 3, comma 5. Linee di indirizzo, a livello nazionale, contenenti le indicazioni tecniche per gestire, da parte del CUP, un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e ottimizzazione delle agende di prenotazioni.

Ad un anno di distanza dalle rassicurazioni fornite dal Ministro Ciriani nel question time del 5 febbraio 2025, «il decreto sul superamento del tetto di spesa per il personale – spiega Cartabellotta – è in stand-by per la mancata approvazione della “nuova metodologia” Agenas per stimare il fabbisogno di personale, mentre quello volto a definire le linee di indirizzo nazionali per i CUP non risulta ancora calendarizzato per l’esame in Conferenza delle Regioni».

PIATTAFORMA NAZIONALE DELLE LISTE DI ATTESA. La prima versione della PNLA è stata lanciata il 26 giugno 2025 e progressivamente aggiornata con tutti i dati del 2025. A metà novembre Agenas aveva annunciato il rilascio entro fine anno della versione 2.0, con dati consultabili per Regione e Provincia autonoma, per pubblico e privato accreditato e per attività SSN e intramoenia, oltre ad una versione 3.0 con consultazione dei dati in tempo reale per il primo semestre 2026. Tuttavia, al 1° febbraio 2026 la versione pubblica della piattaforma rimane quella iniziale che contiene solo dati aggregati a livello nazionale. «Di conseguenza – spiega Cartabellotta – è impossibile individuare in quali Regioni e strutture si concentrano i maggiori ritardi, per quali prestazioni e per quali classi di priorità».

Dichiarazioni istituzionali. Sullo sviluppo della piattaforma si sono susseguiti continui annunci e rinvii. Il 5 novembre 2024 il Ministro Schillaci aveva promesso, per febbraio 2025, un “cruscotto nazionale con i dati di tutte le Regioni e Province autonome”. Quindi, il 14 maggio 2025 la Presidente Meloni aveva definito la piattaforma “operativa” e in grado di ridurre i tempi di attesa. Nei fatti, il sistema è ancora in fase di unificazione dei flussi regionali: l’8 ottobre 2025 lo stesso Ministro Schillaci ha infatti chiarito che, su richiesta delle Regioni, i dati saranno resi pubblici solo quando ritenuti “affidabili, sistematici e condivisi”. Non a caso, solo il 21 gennaio 2026 è stato pubblicato il DM 9 dicembre 2025 che ripartisce alle Regioni oltre € 27 milioni per realizzare l’infrastruttura informatica volta a garantire l’interoperabilità dei sistemi regionali. «Le Regioni – chiosa Cartabellotta – avrebbero dovuto predisporre entro giugno 2025 i piani per collegare i propri CUP alla piattaforma nazionale ma il ritardo nella ripartizione dei fondi ha azzerato il conto alla rovescia che è ripartito dopo sette mesi».

DATI E INFORMAZIONI DISPONIBILI. La piattaforma attualmente monitora 17 visite specialistiche e 95 esami diagnostici, classificati in base alla priorità indicata nella ricetta: Urgente (entro 3 giorni), Breve (entro 10 giorni), Differita (entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli esami), Programmata (entro 120 giorni).

Volumi delle prestazioni. Nel 2025 sono state prenotate, nelle strutture pubbliche e private accreditate, sia in regime istituzionale che in intramoenia, quasi 57,8 milioni di prestazioni: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici. Tra le 17 visite specialistiche, le prime 5 (oculistica, dermatologica/allergologica, cardiologica, ortopedica e otorinolaringoiatrica) rappresentano oltre il 54% del totale. Per i 95 esami diagnostici la metà delle prestazioni riguarda soli 10 test: ecografie (addome completo, mammella, capo e collo, muscolo-tendinea e osteo-articolare), ecocolordoppler (cardiaco, tronchi sovra-aortici, arti inferiori) e radiografie (torace, ginocchio, mammografia). «Per le visite specialistiche – commenta il Presidente – la domanda più elevata riguarda, cardiologia a parte, specialità d’organo lontane dalle competenze del medico di famiglia. Gli esami diagnostici più richiesti sono invece test di primo livello, per i quali vari studi internazionali stimano una quota di inappropriatezza pari ad almeno il 30%».

Indicatori disponibili. Per tutte le prestazioni monitorate sono disponibili alcuni indicatori di interesse:

- Prenotazioni accettate. I cittadini hanno accettato la prima disponibilità proposta dal CUP per il 39,9% degli esami diagnostici e per il 34,9% delle visite specialistiche. Il dato esclude le prestazioni erogate in intramoenia. «Le motivazioni per cui 2 cittadini su 3 per le visite e 3 su 5 per gli esami non accettano la prima disponibilità proposta dal CUP – commenta il Presidente – possono essere diverse, ma non vengono documentate dalla piattaforma: tempi di attesa eccessivi, sedi molto distanti dal proprio domicilio, giorni o orari incompatibili, prestazione già effettuata».

- Prestazioni programmate nel weekend. Nel 2025 sono stati programmati di sabato e domenica 1,26 milioni di esami diagnostici (3,8%) e 391 mila visite specialistiche (1,6%). «L’utilizzo del weekend per smaltire le liste di attesa – commenta Cartabellotta – rimane un fenomeno marginale, nonostante la possibilità di incentivi economici per medici e infermieri».

- Distribuzione per priorità. Per gli esami diagnostici, al netto di quelli erogati in intramoenia, le richieste urgenti rappresentano l’1,6% e quelle con priorità breve il 13,5%, le prestazioni differite il 34,5% e quelle programmate il 50,3%. Un quadro analogo si osserva per le visite specialistiche, sempre al netto di quelle erogate in intramoenia: le prenotazioni urgenti sono il 2,2%, quelle brevi il 17%, le prestazioni differite il 43,3% e quelle programmate il 37,4%. «È verosimile – spiega il Presidente – che la maggior parte delle prestazioni inappropriate si annidi nelle prenotazioni programmate, che rappresentano oltre la metà degli esami e più di un terzo delle visite».

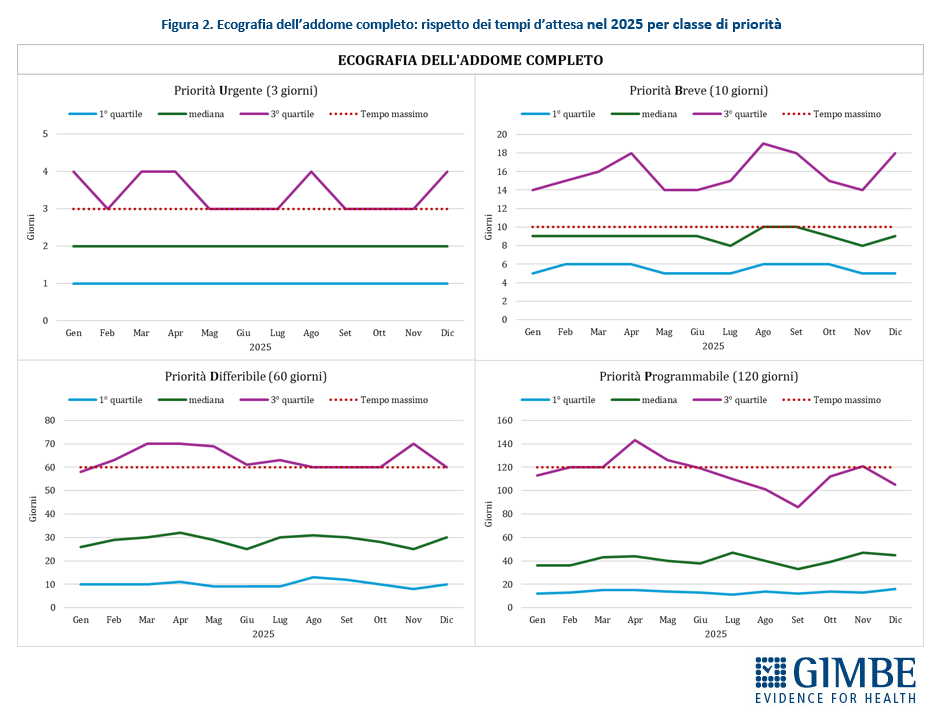

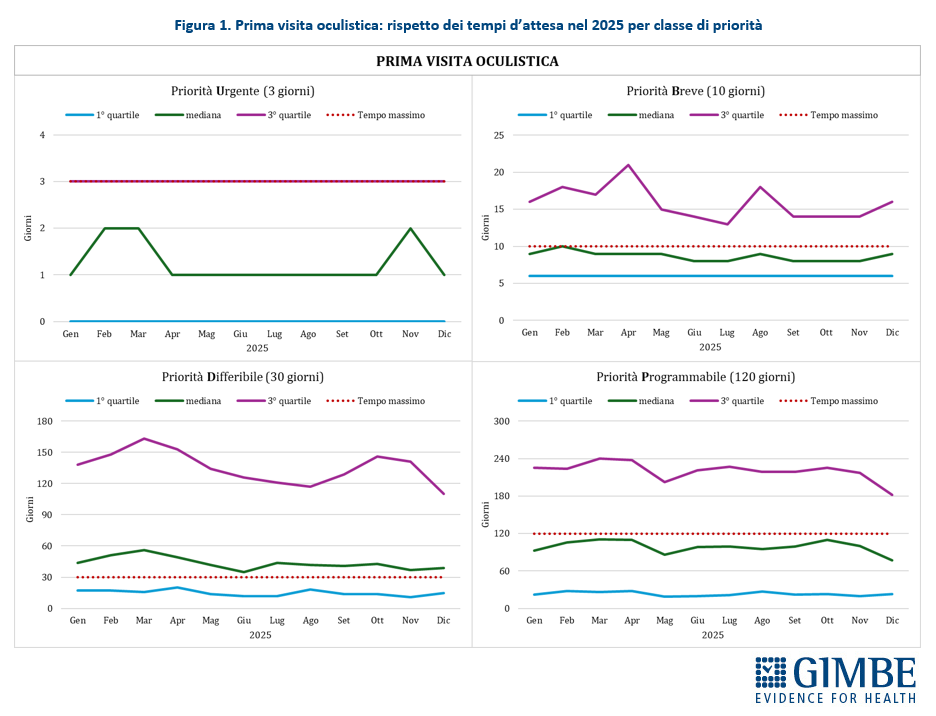

Rispetto dei tempi di attesa: indicatori incomprensibili e fuorvianti. Il rispetto dei tempi di attesa viene riportato con mediane e quartili, indicatori tecnici incomprensibili per i cittadini e difficili da interpretare anche per molti addetti ai lavori. Inoltre, questi indicatori tendono a edulcorare i numeri, perché la piattaforma esclude il 25% delle prenotazioni con i tempi di attesa più lunghi. «Ma soprattutto – chiosa Cartabellotta – non forniscono l’informazione più rilevante per verificare il rispetto dei diritti dei cittadini: per ciascuna prestazione, quale percentuale viene erogata entro i tempi massimi previsti per ogni classe di priorità?». Per dimostrare la complessità di questa modalità di reporting, sono stati analizzati i dati sul rispetto dei tempi di attesa relativi alle due prestazioni con i volumi più elevati: prima visita oculistica ed ecografia dell’addome completo.

- Prima visita oculistica. Le prestazioni urgenti (entro 3 giorni) per 3 pazienti su 4 vengono erogate entro il limite massimo e almeno uno su quattro riceve la prestazione in giornata. Nelle visite con priorità breve (entro 10 giorni) la criticità è evidente: per tutto il 2025 almeno un paziente su quattro attende oltre i 10 giorni. Per le prestazioni differibili (entro 30 giorni) la situazione è ancora più critica: la metà dei pazienti attende oltre il mese, mentre almeno un paziente su quattro arriva ad aspettare fino a 4-5 mesi, con un picco massimo a marzo che supera i 160 giorni. Quadro in chiaroscuro per le visite programmabili (entro 120 giorni): per metà dei pazienti vengono erogate entro i tempi massimi, ma uno su quattro aspetta tra i 6 e gli 8 mesi per la maggior parte dell’anno (figura 1).

- Ecografia dell’addome completo. Per le prestazioni urgenti (entro 3 giorni), nella maggior parte dei casi l’esame viene eseguito rapidamente, ma in alcuni mesi del 2025 almeno un paziente su quattro supera i tempi massimi garantiti. Nelle prestazioni a priorità breve (entro 10 giorni) la criticità è strutturale: almeno un paziente su quattro attende oltre i 10 giorni, con picchi nei mesi estivi che superano le due settimane. Anche per le prestazioni differibili (entro 60 giorni) e programmabili (entro 120 giorni) per 3 pazienti su 4 i tempi risultano spesso entro la soglia garantita, ma molti cittadini sperimentano attese ben più lunghe: in diversi periodi dell’anno almeno un paziente su quattro aspetta fino a 70 giorni per le prestazioni differibili e fino a quattro/cinque mesi per quelle programmabili (figura 2).

«Nei due esempi analizzati – commenta Cartabellotta – metà dei pazienti generalmente ottiene la prestazione entro i tempi previsti, ma una quota di pazienti deve attendere ben oltre i limiti massimi garantiti. Inoltre, come per tutte le altre prestazioni, esiste una “coda invisibile” dove resta intrappolata una persona su quattro, costretta ad attendere, a pagare di tasca propria o a rinunciare del tutto alla prestazione». Fenomeni che trovano riscontro nei dati ISTAT: la spesa out-of-pocket per prestazioni diagnostiche e visite specialistiche si è impennata negli ultimi anni e nel 2024 5,8 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria.

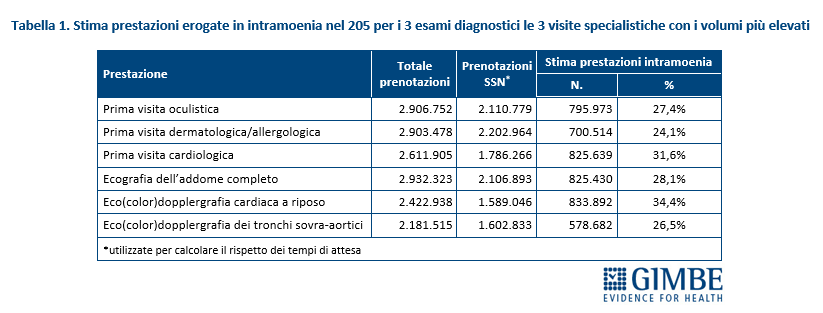

Prestazioni in intramoenia. Nella sezione relativa ai volumi delle prestazioni, la PNLA specifica che solo il numero totale di prenotazioni (e quelle erogate sabato e domenica) include anche le prestazioni “erogate in regime SSN/SSR in strutture pubbliche e private e in intramoenia”, mentre tutti gli altri indicatori “escludono le prestazioni in intramoenia”. Di conseguenza, la differenza tra il totale delle prenotazioni e quelle con cui viene calcolato il rispetto dei tempi di attesa consente di stimare l’entità delle prestazioni erogate in intramoenia. Da una verifica a campione sui 3 esami diagnostici e sulle 3 visite specialistiche con i volumi più elevati emerge che, in media, il 30% delle prestazioni viene erogato in intramoenia (tabella 1).

Assenza di supporto ai cittadini. Al momento la PNLA non fornisce alcuna guida informativa su cosa fare quando i tempi massimi non vengono rispettati. «La piattaforma – rileva il Presidente – non indica le modalità per presentare segnalazioni o richieste di tutela, privando il cittadino di informazioni indispensabili per esercitare i propri diritti».

«In questo scenario – commenta Cartabellotta – non mancano ovviamente le responsabilità delle Regioni, ma non al punto da attribuire loro la responsabilità del disallineamento tra obiettivi dichiarati (riduzione rapida delle liste) e l’assenza di risultati». Sicuramente, in diverse realtà persistono pratiche illegittime già rilevate dai NAS (agende chiuse, liste di “galleggiamento”, etc.), cui si aggiungono i ritardi nella realizzazione di un CUP unico che includa anche le prestazioni del privato accreditato.

«A 18 mesi dalla conversione in legge – conclude Cartabellotta – il DL Liste di attesa non è ancora stato in grado di dare risposte concrete ai cittadini, confermando che il carattere di urgenza era incompatibile con un fenomeno molto complesso. Mancano due decreti attuativi e la piattaforma oggi disponibile, oltre a non rendere pubblici i dati necessari a documentare le criticità regionali e aziendali, riporta i tempi di attesa nazionali con indicatori incomprensibili ai cittadini. Il duplice ritardo, normativo e tecnologico, conferma che le liste d’attesa sono un sintomo del grave e progressivo indebolimento del SSN, che richiede investimenti strutturali sul personale, coraggiose riforme organizzative, una completa trasformazione digitale e misure efficaci per arginare la domanda inappropriata di prestazioni. In assenza di questi interventi e persistendo la divergenza tra la situazione auspicata e la realtà dei fatti, il DL Liste d’attesa rischia di restare una promessa mancata, mentre milioni di cittadini continuano a pagare di tasca propria o a rinunciare alle prestazioni. Con una silenziosa esclusione dal diritto alla tutela della salute, in violazione dell’articolo 32 della Costituzione e dei princìpi fondanti del SSN e con gravi conseguenze sulla salute delle persone, sulla tenuta del SSN e sull’economia delle famiglie».

Download comunicato

Pagina aggiornata il 03/02/2026