Comunicati stampa

3 febbraio 2026

DL Liste di attesa: ancora nessun beneficio concreto per i cittadini. Dopo 18 mesi mancano ancora 2 decreti attuativi. Nel 2025 erogate 57,8 mln di prestazioni, ma la piattaforma non dice dove si inceppano esami e visite: dati incomprensibili e nessuna fotografia per Regione, azienda e prestazione. Stima GIMBE: il 30% delle prestazioni erogato in intramoenia

La Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa (PNLA) raccoglie i dati relativi a quasi 57,8 milioni di prestazioni erogate nel 2025: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici. Tuttavia, allo stato attuale, non è di alcuna utilità per i cittadini: descrive il rispetto dei tempi di attesa con indicatori incomprensibili e, soprattutto, non documenta le differenze tra Regioni, tra Aziende sanitarie, tra pubblico e privato accreditato né tra prestazioni erogate a carico del SSN e in intramoenia. «Dopo fiumi di annunci e dichiarazioni ufficiali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – il Decreto Legge sulle liste d’attesa (DL 73/2024) non ha ancora prodotto alcun beneficio concreto per cittadini e pazienti. A 18 mesi dalla conversione in legge mancano ancora due decreti attuativi e la piattaforma di monitoraggio non consente di individuare dove si concentrano i ritardi e quali prestazioni riguardano».

A 18 mesi dalla conversione in legge del DL Liste di attesa, la Fondazione GIMBE ha condotto la terza analisi indipendente sullo stato di attuazione della norma e il primo monitoraggio della PNLA sui dati del 2025. «L’obiettivo – spiega il Presidente – è alimentare in maniera costruttiva il dibattito pubblico, sollecitare risposte chiare da Governo e Regioni e tracciare un confine netto tra promesse e realtà, anche al fine di allineare le aspettative dei cittadini. Sempre più alle prese con tempi di attesa interminabili e troppo spesso costretti a pagare di tasca propria o, addirittura, a rinunciare alle prestazioni».

DECRETI ATTUATIVI. Al 1° febbraio 2026, secondo quanto riportato dal Dipartimento per il Programma di Governo, risultano pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro dei sei decreti attuativi previsti dal DL Liste d’attesa: tre ad aprile e uno ad agosto 2025. Restano invece non adottati due decreti senza scadenza definita:

- Art. 5, comma 2 (primo periodo). Definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN (uno o più decreti).

- Art. 3, comma 5. Linee di indirizzo, a livello nazionale, contenenti le indicazioni tecniche per gestire, da parte del CUP, un nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni e ottimizzazione delle agende di prenotazioni.

Ad un anno di distanza dalle rassicurazioni fornite dal Ministro Ciriani nel question time del 5 febbraio 2025, «il decreto sul superamento del tetto di spesa per il personale – spiega Cartabellotta – è in stand-by per la mancata approvazione della “nuova metodologia” Agenas per stimare il fabbisogno di personale, mentre quello volto a definire le linee di indirizzo nazionali per i CUP non risulta ancora calendarizzato per l’esame in Conferenza delle Regioni».

PIATTAFORMA NAZIONALE DELLE LISTE DI ATTESA. La prima versione della PNLA è stata lanciata il 26 giugno 2025 e progressivamente aggiornata con tutti i dati del 2025. A metà novembre Agenas aveva annunciato il rilascio entro fine anno della versione 2.0, con dati consultabili per Regione e Provincia autonoma, per pubblico e privato accreditato e per attività SSN e intramoenia, oltre ad una versione 3.0 con consultazione dei dati in tempo reale per il primo semestre 2026. Tuttavia, al 1° febbraio 2026 la versione pubblica della piattaforma rimane quella iniziale che contiene solo dati aggregati a livello nazionale. «Di conseguenza – spiega Cartabellotta – è impossibile individuare in quali Regioni e strutture si concentrano i maggiori ritardi, per quali prestazioni e per quali classi di priorità».

Dichiarazioni istituzionali. Sullo sviluppo della piattaforma si sono susseguiti continui annunci e rinvii. Il 5 novembre 2024 il Ministro Schillaci aveva promesso, per febbraio 2025, un “cruscotto nazionale con i dati di tutte le Regioni e Province autonome”. Quindi, il 14 maggio 2025 la Presidente Meloni aveva definito la piattaforma “operativa” e in grado di ridurre i tempi di attesa. Nei fatti, il sistema è ancora in fase di unificazione dei flussi regionali: l’8 ottobre 2025 lo stesso Ministro Schillaci ha infatti chiarito che, su richiesta delle Regioni, i dati saranno resi pubblici solo quando ritenuti “affidabili, sistematici e condivisi”. Non a caso, solo il 21 gennaio 2026 è stato pubblicato il DM 9 dicembre 2025 che ripartisce alle Regioni oltre € 27 milioni per realizzare l’infrastruttura informatica volta a garantire l’interoperabilità dei sistemi regionali. «Le Regioni – chiosa Cartabellotta – avrebbero dovuto predisporre entro giugno 2025 i piani per collegare i propri CUP alla piattaforma nazionale ma il ritardo nella ripartizione dei fondi ha azzerato il conto alla rovescia che è ripartito dopo sette mesi».

DATI E INFORMAZIONI DISPONIBILI. La piattaforma attualmente monitora 17 visite specialistiche e 95 esami diagnostici, classificati in base alla priorità indicata nella ricetta: Urgente (entro 3 giorni), Breve (entro 10 giorni), Differita (entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli esami), Programmata (entro 120 giorni).

Volumi delle prestazioni. Nel 2025 sono state prenotate, nelle strutture pubbliche e private accreditate, sia in regime istituzionale che in intramoenia, quasi 57,8 milioni di prestazioni: 24,2 milioni di prime visite specialistiche e 33,6 milioni di esami diagnostici. Tra le 17 visite specialistiche, le prime 5 (oculistica, dermatologica/allergologica, cardiologica, ortopedica e otorinolaringoiatrica) rappresentano oltre il 54% del totale. Per i 95 esami diagnostici la metà delle prestazioni riguarda soli 10 test: ecografie (addome completo, mammella, capo e collo, muscolo-tendinea e osteo-articolare), ecocolordoppler (cardiaco, tronchi sovra-aortici, arti inferiori) e radiografie (torace, ginocchio, mammografia). «Per le visite specialistiche – commenta il Presidente – la domanda più elevata riguarda, cardiologia a parte, specialità d’organo lontane dalle competenze del medico di famiglia. Gli esami diagnostici più richiesti sono invece test di primo livello, per i quali vari studi internazionali stimano una quota di inappropriatezza pari ad almeno il 30%».

Indicatori disponibili. Per tutte le prestazioni monitorate sono disponibili alcuni indicatori di interesse:

- Prenotazioni accettate. I cittadini hanno accettato la prima disponibilità proposta dal CUP per il 39,9% degli esami diagnostici e per il 34,9% delle visite specialistiche. Il dato esclude le prestazioni erogate in intramoenia. «Le motivazioni per cui 2 cittadini su 3 per le visite e 3 su 5 per gli esami non accettano la prima disponibilità proposta dal CUP – commenta il Presidente – possono essere diverse, ma non vengono documentate dalla piattaforma: tempi di attesa eccessivi, sedi molto distanti dal proprio domicilio, giorni o orari incompatibili, prestazione già effettuata».

- Prestazioni programmate nel weekend. Nel 2025 sono stati programmati di sabato e domenica 1,26 milioni di esami diagnostici (3,8%) e 391 mila visite specialistiche (1,6%). «L’utilizzo del weekend per smaltire le liste di attesa – commenta Cartabellotta – rimane un fenomeno marginale, nonostante la possibilità di incentivi economici per medici e infermieri».

- Distribuzione per priorità. Per gli esami diagnostici, al netto di quelli erogati in intramoenia, le richieste urgenti rappresentano l’1,6% e quelle con priorità breve il 13,5%, le prestazioni differite il 34,5% e quelle programmate il 50,3%. Un quadro analogo si osserva per le visite specialistiche, sempre al netto di quelle erogate in intramoenia: le prenotazioni urgenti sono il 2,2%, quelle brevi il 17%, le prestazioni differite il 43,3% e quelle programmate il 37,4%. «È verosimile – spiega il Presidente – che la maggior parte delle prestazioni inappropriate si annidi nelle prenotazioni programmate, che rappresentano oltre la metà degli esami e più di un terzo delle visite».

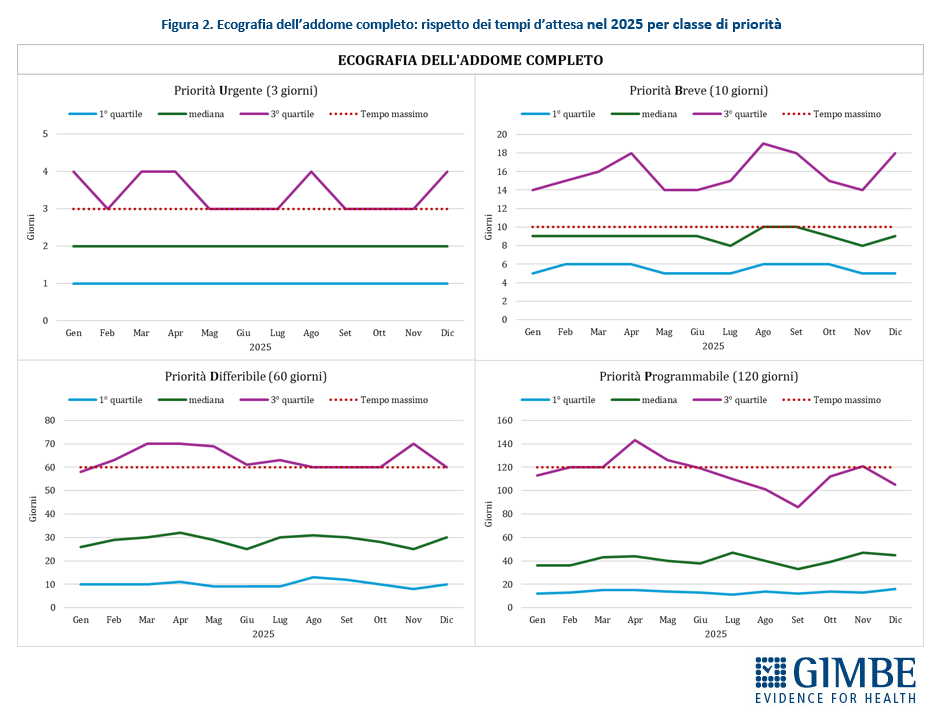

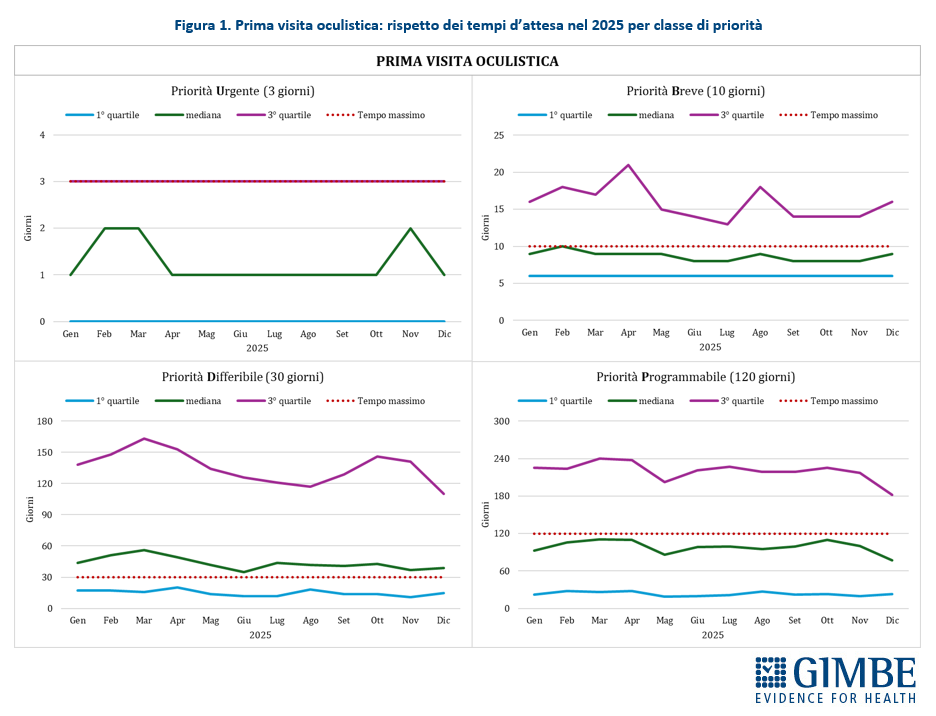

Rispetto dei tempi di attesa: indicatori incomprensibili e fuorvianti. Il rispetto dei tempi di attesa viene riportato con mediane e quartili, indicatori tecnici incomprensibili per i cittadini e difficili da interpretare anche per molti addetti ai lavori. Inoltre, questi indicatori tendono a edulcorare i numeri, perché la piattaforma esclude il 25% delle prenotazioni con i tempi di attesa più lunghi. «Ma soprattutto – chiosa Cartabellotta – non forniscono l’informazione più rilevante per verificare il rispetto dei diritti dei cittadini: per ciascuna prestazione, quale percentuale viene erogata entro i tempi massimi previsti per ogni classe di priorità?». Per dimostrare la complessità di questa modalità di reporting, sono stati analizzati i dati sul rispetto dei tempi di attesa relativi alle due prestazioni con i volumi più elevati: prima visita oculistica ed ecografia dell’addome completo.

- Prima visita oculistica. Le prestazioni urgenti (entro 3 giorni) per 3 pazienti su 4 vengono erogate entro il limite massimo e almeno uno su quattro riceve la prestazione in giornata. Nelle visite con priorità breve (entro 10 giorni) la criticità è evidente: per tutto il 2025 almeno un paziente su quattro attende oltre i 10 giorni. Per le prestazioni differibili (entro 30 giorni) la situazione è ancora più critica: la metà dei pazienti attende oltre il mese, mentre almeno un paziente su quattro arriva ad aspettare fino a 4-5 mesi, con un picco massimo a marzo che supera i 160 giorni. Quadro in chiaroscuro per le visite programmabili (entro 120 giorni): per metà dei pazienti vengono erogate entro i tempi massimi, ma uno su quattro aspetta tra i 6 e gli 8 mesi per la maggior parte dell’anno (figura 1).

- Ecografia dell’addome completo. Per le prestazioni urgenti (entro 3 giorni), nella maggior parte dei casi l’esame viene eseguito rapidamente, ma in alcuni mesi del 2025 almeno un paziente su quattro supera i tempi massimi garantiti. Nelle prestazioni a priorità breve (entro 10 giorni) la criticità è strutturale: almeno un paziente su quattro attende oltre i 10 giorni, con picchi nei mesi estivi che superano le due settimane. Anche per le prestazioni differibili (entro 60 giorni) e programmabili (entro 120 giorni) per 3 pazienti su 4 i tempi risultano spesso entro la soglia garantita, ma molti cittadini sperimentano attese ben più lunghe: in diversi periodi dell’anno almeno un paziente su quattro aspetta fino a 70 giorni per le prestazioni differibili e fino a quattro/cinque mesi per quelle programmabili (figura 2).

«Nei due esempi analizzati – commenta Cartabellotta – metà dei pazienti generalmente ottiene la prestazione entro i tempi previsti, ma una quota di pazienti deve attendere ben oltre i limiti massimi garantiti. Inoltre, come per tutte le altre prestazioni, esiste una “coda invisibile” dove resta intrappolata una persona su quattro, costretta ad attendere, a pagare di tasca propria o a rinunciare del tutto alla prestazione». Fenomeni che trovano riscontro nei dati ISTAT: la spesa out-of-pocket per prestazioni diagnostiche e visite specialistiche si è impennata negli ultimi anni e nel 2024 5,8 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria.

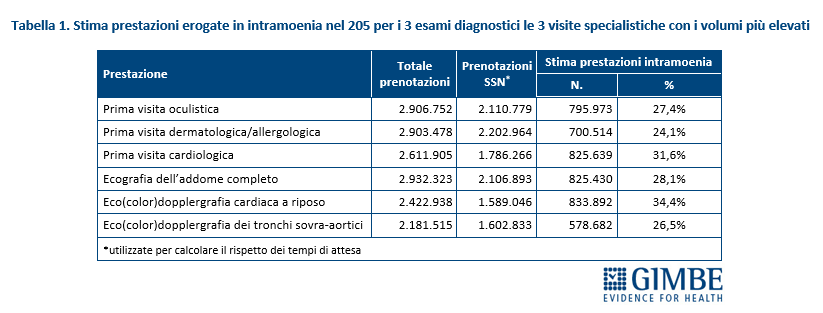

Prestazioni in intramoenia. Nella sezione relativa ai volumi delle prestazioni, la PNLA specifica che solo il numero totale di prenotazioni (e quelle erogate sabato e domenica) include anche le prestazioni “erogate in regime SSN/SSR in strutture pubbliche e private e in intramoenia”, mentre tutti gli altri indicatori “escludono le prestazioni in intramoenia”. Di conseguenza, la differenza tra il totale delle prenotazioni e quelle con cui viene calcolato il rispetto dei tempi di attesa consente di stimare l’entità delle prestazioni erogate in intramoenia. Da una verifica a campione sui 3 esami diagnostici e sulle 3 visite specialistiche con i volumi più elevati emerge che, in media, il 30% delle prestazioni viene erogato in intramoenia (tabella 1).

Assenza di supporto ai cittadini. Al momento la PNLA non fornisce alcuna guida informativa su cosa fare quando i tempi massimi non vengono rispettati. «La piattaforma – rileva il Presidente – non indica le modalità per presentare segnalazioni o richieste di tutela, privando il cittadino di informazioni indispensabili per esercitare i propri diritti».

«In questo scenario – commenta Cartabellotta – non mancano ovviamente le responsabilità delle Regioni, ma non al punto da attribuire loro la responsabilità del disallineamento tra obiettivi dichiarati (riduzione rapida delle liste) e l’assenza di risultati». Sicuramente, in diverse realtà persistono pratiche illegittime già rilevate dai NAS (agende chiuse, liste di “galleggiamento”, etc.), cui si aggiungono i ritardi nella realizzazione di un CUP unico che includa anche le prestazioni del privato accreditato.

«A 18 mesi dalla conversione in legge – conclude Cartabellotta – il DL Liste di attesa non è ancora stato in grado di dare risposte concrete ai cittadini, confermando che il carattere di urgenza era incompatibile con un fenomeno molto complesso. Mancano due decreti attuativi e la piattaforma oggi disponibile, oltre a non rendere pubblici i dati necessari a documentare le criticità regionali e aziendali, riporta i tempi di attesa nazionali con indicatori incomprensibili ai cittadini. Il duplice ritardo, normativo e tecnologico, conferma che le liste d’attesa sono un sintomo del grave e progressivo indebolimento del SSN, che richiede investimenti strutturali sul personale, coraggiose riforme organizzative, una completa trasformazione digitale e misure efficaci per arginare la domanda inappropriata di prestazioni. In assenza di questi interventi e persistendo la divergenza tra la situazione auspicata e la realtà dei fatti, il DL Liste d’attesa rischia di restare una promessa mancata, mentre milioni di cittadini continuano a pagare di tasca propria o a rinunciare alle prestazioni. Con una silenziosa esclusione dal diritto alla tutela della salute, in violazione dell’articolo 32 della Costituzione e dei princìpi fondanti del SSN e con gravi conseguenze sulla salute delle persone, sulla tenuta del SSN e sull’economia delle famiglie».

Download comunicato

23 gennaio 2026

Sanità pubblica senza ossigeno: dal 2012 € 33 miliardi sottratti al personale. La riforma è l’ultima chiamata, ma senza risorse non si può fermare la fuga dal SSN, né rendere attrattive professioni e specialità disertate. Nodi irrisolti sulla responsabilità professionale: scudo più robusto, ma incertezze tra linee guida e buone pratiche. Audizione della Fondazione GIMBE alla Camera dei Deputati sulla riforma delle professioni sanitarie

«La legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie enuncia princìpi condivisibili, ma senza alcun impegno finanziario rischia di restare lettera morta e di non riuscire ad arginare la fuga dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a rendere davvero attrattive le professioni e le specialità mediche sempre più disertate. Preoccupa inoltre la revisione della norma sulla responsabilità professionale, che risolve parzialmente le criticità, ma ne introduce di nuove, finendo per equiparare impropriamente linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali». È la posizione che Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, ha espresso nel corso dell’audizione di ieri presso la Camera dei Deputati sul DdL C. 2700, recante “Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

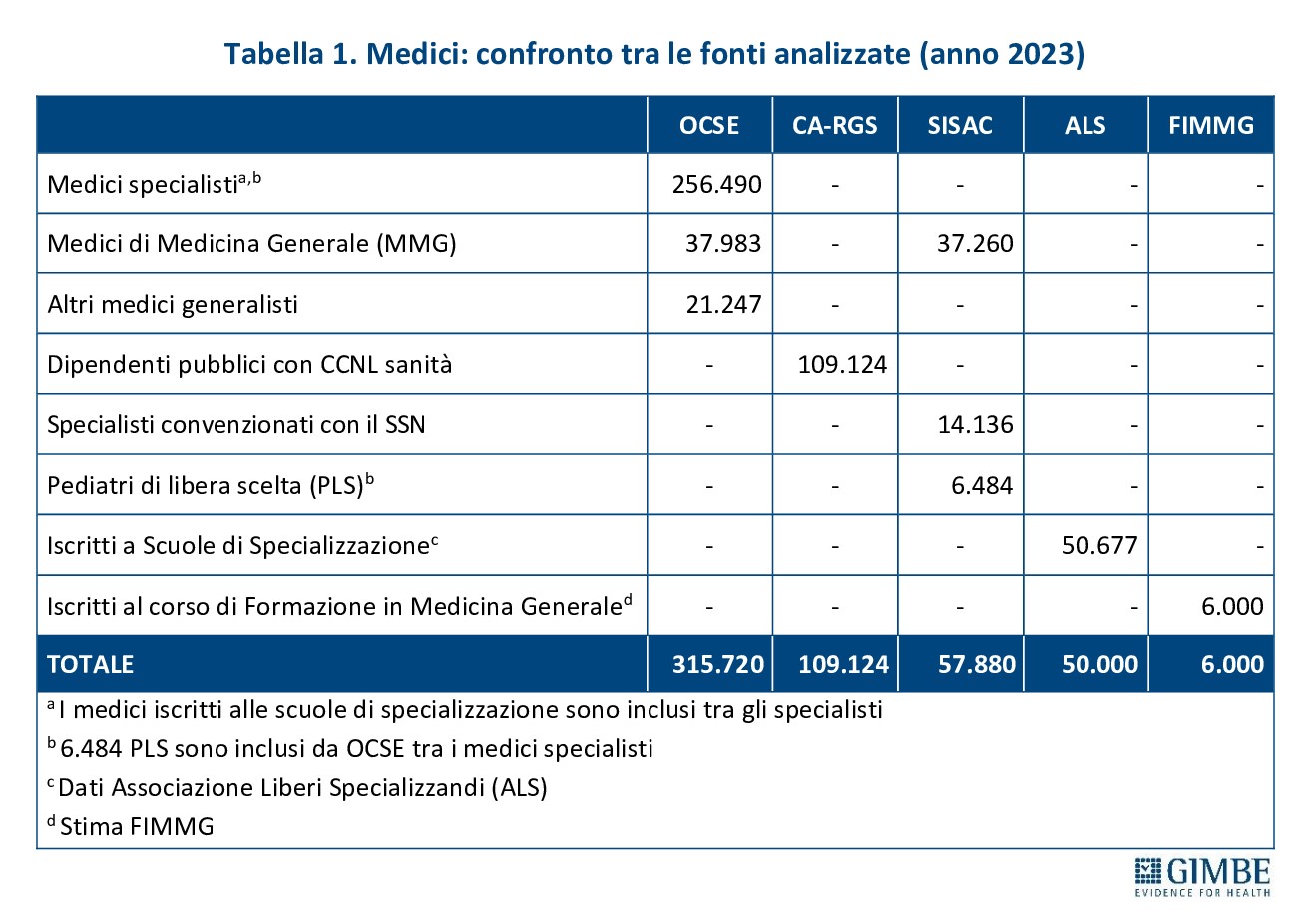

PERSONALE SANITARIO: I NUMERI DELLA CRISI. Nella parte iniziale dell’audizione, il Presidente ha richiamato i numeri principali documentando che:

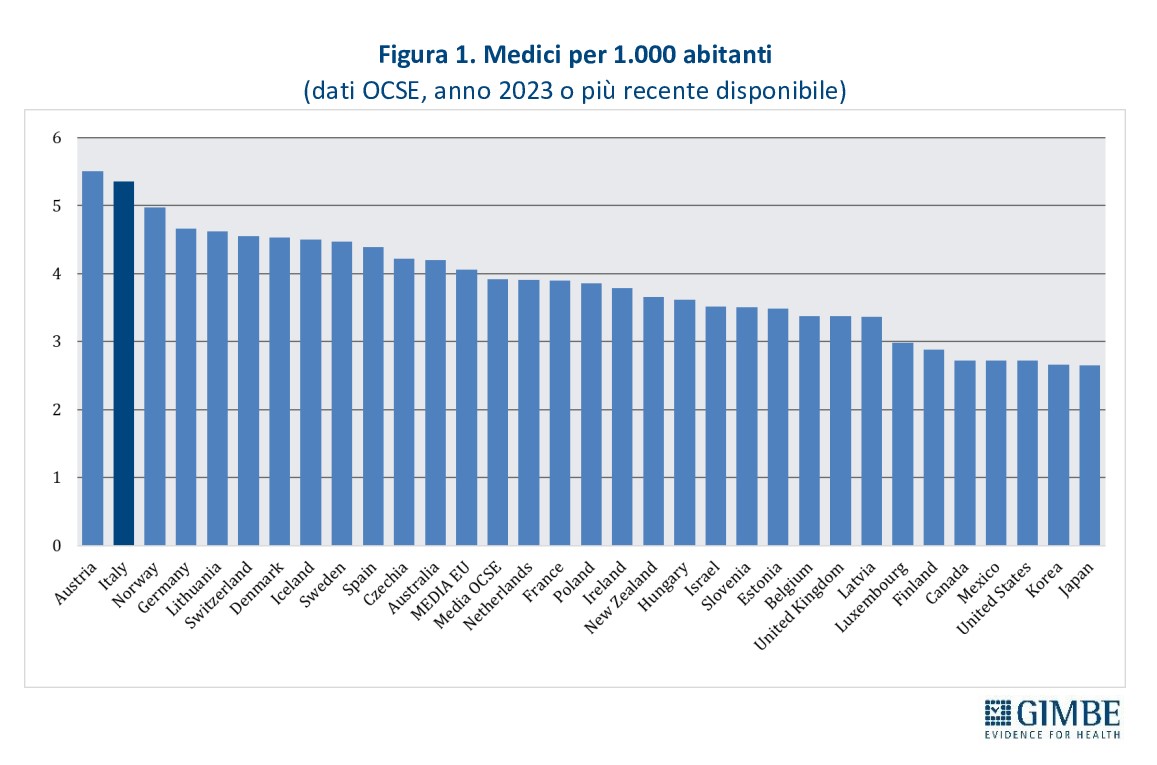

- In Italia i medici non mancano in valore assoluto: con 5,4 medici per 1.000 abitanti, il nostro Paese si colloca al secondo posto tra i paesi OCSE (media 3,9). «Il paradosso – ha commentato Cartabellotta – è che oltre 92 mila medici non lavorano nel SSN né come dipendenti, né come convenzionati, né come medici in formazione specialistica» (figura 1 e tabella 1).

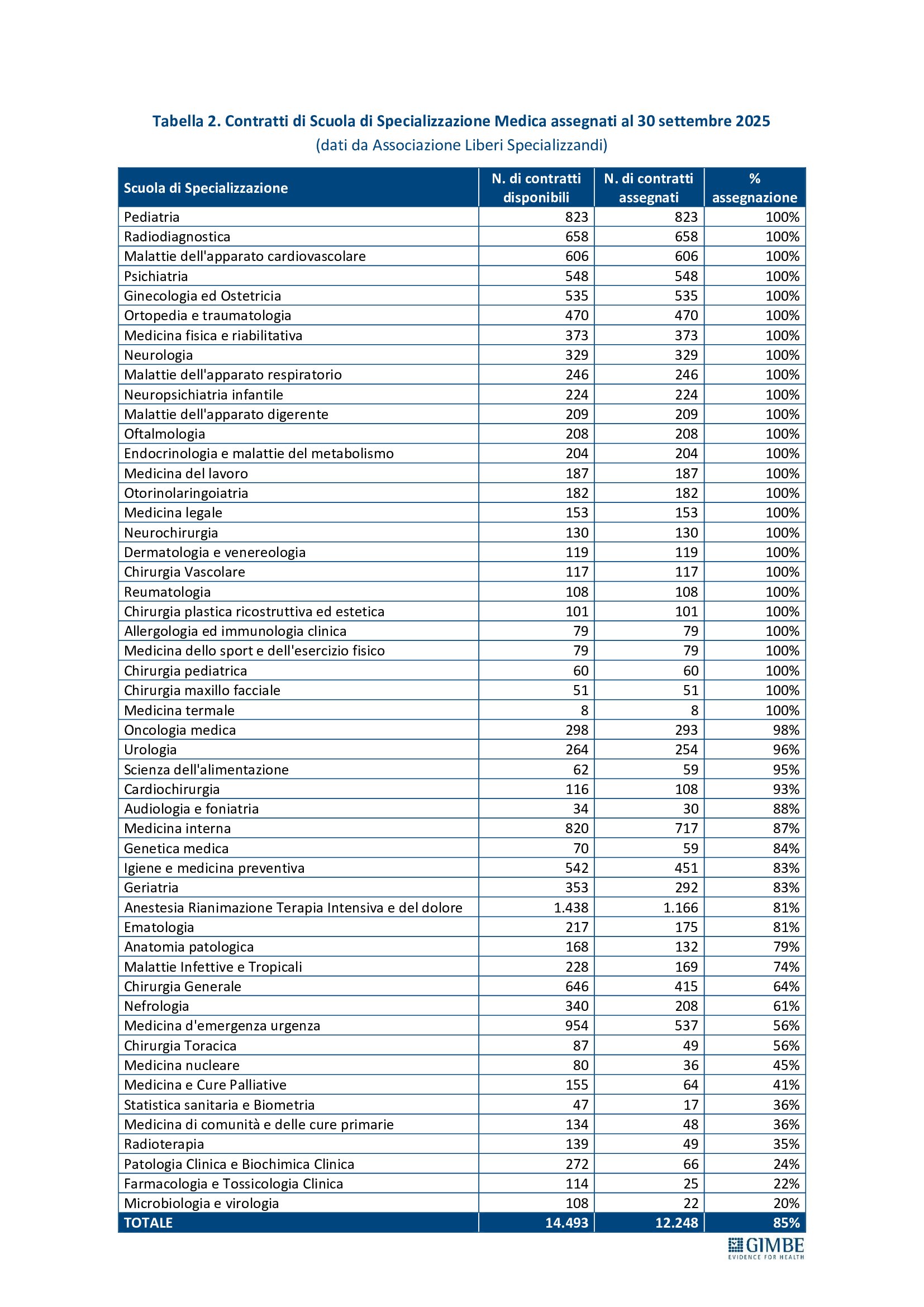

- Le carenze sono selettive e riguardano i medici di famiglia (al 1° gennaio 2024 ne mancavano oltre 5.500) e tutte le specialità meno attrattive: emergenza-urgenza, discipline di laboratorio, radioterapia, medicina nucleare, cure palliative, medicina di comunità e delle cure primarie (tabella 2).

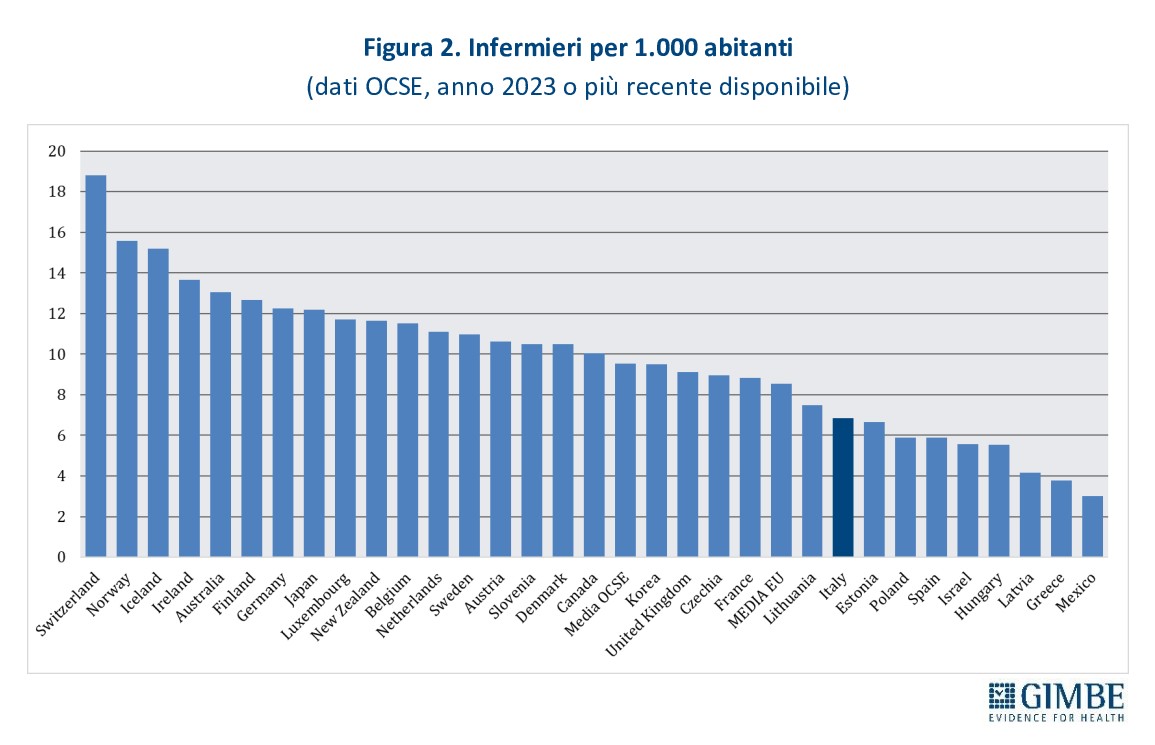

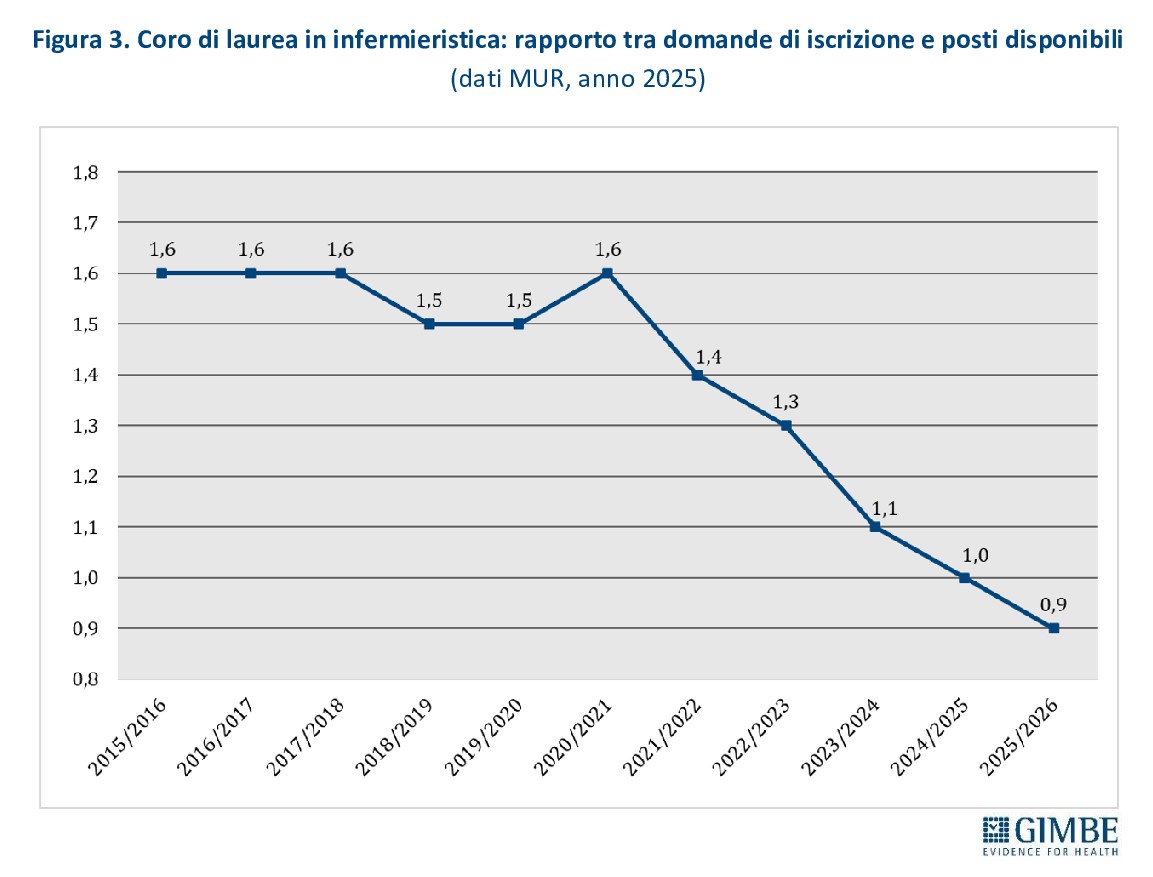

- La situazione più critica riguarda il personale infermieristico: l’Italia è al 23° posto su 31 paesi europei dell’area OCSE, con 6,9 infermieri per 1.000 abitanti (media OCSE 9,5) (figura 2). «Ma soprattutto – ha spiegato il Presidente – la professione non è più attrattiva e i laureati sono sempre meno: nell’anno accademico 2025-2026 il numero di domande di accesso ai corsi di laurea in infermieristica è stato addirittura inferiore a quello dei posti disponibili» (figura 3).

PROFESSIONI SANITARIE: POCHE LEVE CONCRETE. «Di fronte a una crisi senza precedenti del personale sanitario – ha spiegato Cartabellotta – la sezione della legge delega dedicata alla valorizzazione delle professioni sanitarie si limita ad un’elencazione di princìpi molto generici, offrendo pochissime leve concrete. Il risultato è una norma sovrabbondante nella forma, ma povera nella sostanza: molte misure sono difficilmente attuabili e, soprattutto, non è previsto alcun investimento aggiuntivo». In dettaglio, il Presidente ha illustrato le valutazioni della Fondazione GIMBE sulle misure previste dal Capo I, distinguendo tra interventi privi di effetti tangibili, disposizioni che richiedono chiarimenti e misure con criticità di attuazione.

Misure senza effetti tangibili. Diversi interventi introdotti dalla legge delega appaiono, nel complesso, incapaci di produrre cambiamenti reali: il riordino dell’impiego degli specializzandi, ad esempio, non interviene su contratti, tutele e continuità formazione-lavoro. Le misure finalizzate a “trattenere” in servizio il personale sanitario si limitano a riconoscimenti formali, privi di progressioni economiche, professionali o incentivi concreti, anche nelle aree più disagiate. Analogamente, il tentativo di affinare la stima del fabbisogno di specializzandi non affronta il vero nodo, ovvero la crescente disaffezione verso numerose specialità, che alimenta le carenze indipendentemente da qualsiasi esercizio di programmazione.

Misure che richiedono chiarimenti. Alcune disposizioni risultano ambigue e poco definite. È il caso dell’aggiornamento dei criteri per la formazione manageriale del personale del SSN e della ridefinizione del percorso della medicina generale, rispetto al quale non è chiarito se si intenda o meno istituire una Scuola di Specializzazione e soprattutto allinearsi alla normativa europea.

Misure con criticità attuative. Altre misure presentano criticità ancora più evidenti sul piano dell’attuazione: la semplificazione amministrativa e i meccanismi premiali dipendono quasi interamente da competenze e risorse regionali, in un contesto segnato da profonde disomogeneità organizzative e, soprattutto, dall’assenza di risorse aggiuntive. Anche il sistema nazionale di certificazione delle competenze rischia di restare marginale: in Italia la certificazione è facoltativa e gestita da soggetti privati e l’ipotesi di un accreditamento obbligatorio da parte del sistema pubblico non appare realistico nel contesto normativo attuale.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: ATTENZIONE AL “RIGORE” DELLE FONTI E AL VACUUM NORMATIVO.

Il Capo II del DdL delega rafforza lo scudo penale per i professionisti sanitari e tiene conto delle criticità organizzative del SSN per limitare la responsabilità penale e civile. Tuttavia, questa impostazione presenta criticità rilevanti legate all’evoluzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG). Negli ultimi anni, infatti, la produzione documentale si è progressivamente spostata dalle linee guida alle buone pratiche clinico-assistenziali (BPCA), spesso basate sul consenso tra esperti e caratterizzate da un minore rigore metodologico. «Questa involuzione – spiega Nino Cartabellotta – non è stata accompagnata da un necessario intervento normativo, creando un vuoto che si riflette direttamente sulla responsabilità penale e civile dei professionisti sanitari». Le società scientifiche, infatti, sono chiamate per legge a produrre linee guida, ma non buone pratiche clinico-assistenziali. «La scelta dell’Istituto Superiore di Sanità di estendere alle società scientifiche la possibilità di elaborare BPCA – ha precisato Cartabellotta – è avvenuta senza sanare una lacuna normativa, con il rischio di indebolire le tutele giuridiche dei professionisti sanitari, sia in ambito penale che civile». Di conseguenza, la parificazione tra linee guida e BPCA rischia di generare incertezza applicativa, ampliare la discrezionalità dei giudici e, paradossalmente, aumentare il contenzioso.

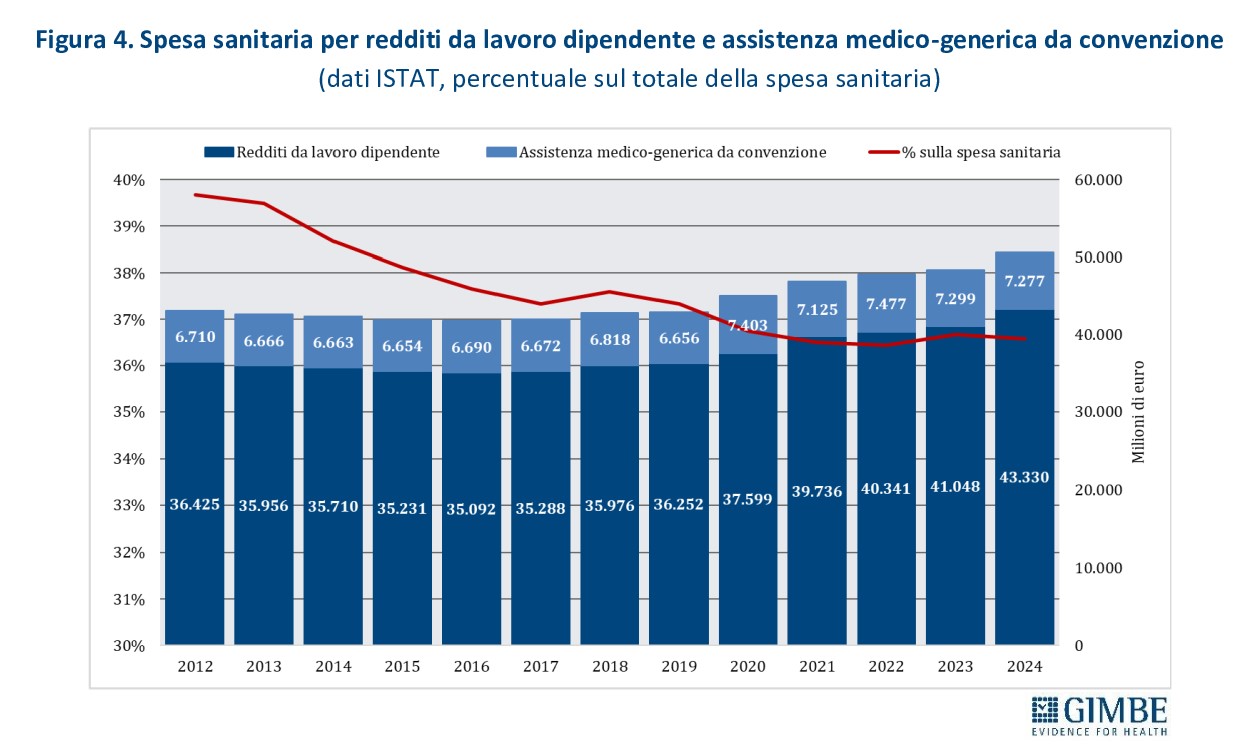

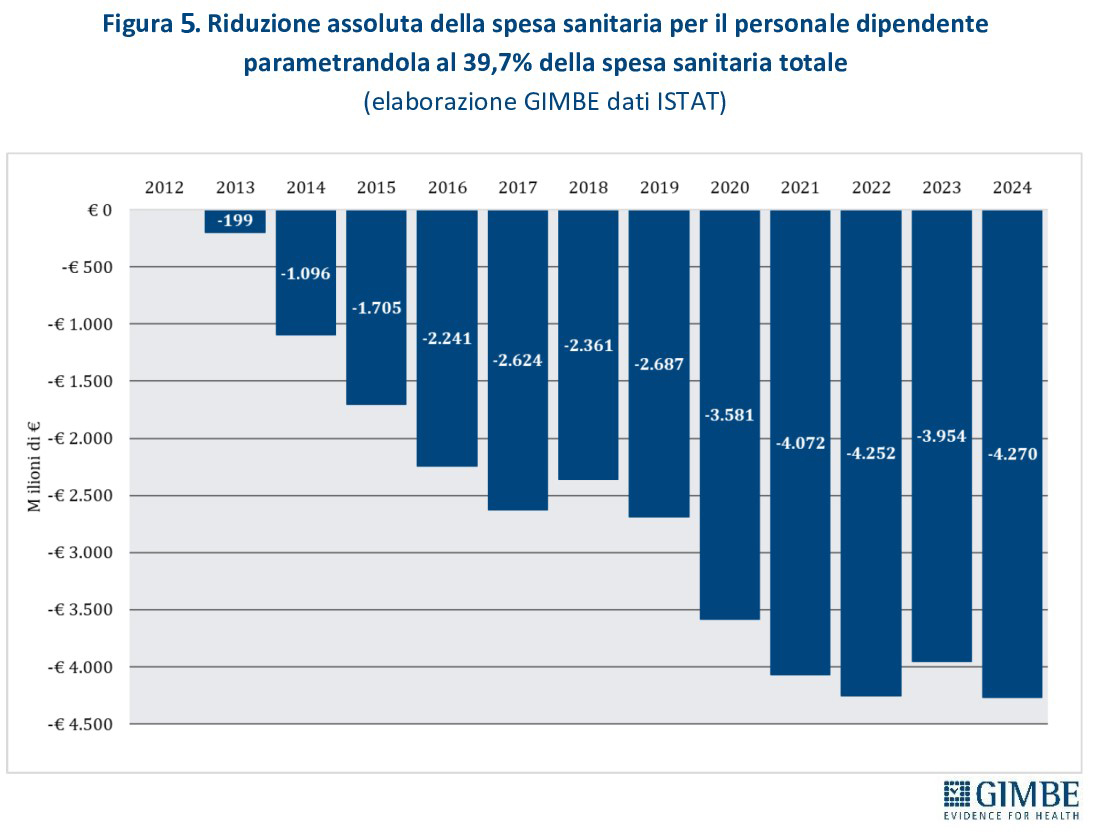

IL NODO DELLE RISORSE: UNA RIFORMA SULLA CARTA. Nel corso dell’audizione, il Presidente ha documentato come, nel periodo 2012-2024, il capitolo di spesa per il personale sanitario sia stato notevolmente sacrificato. In termini percentuali, la quota destinata al personale dipendente e convenzionato è scesa dal 39,7% del 2012 al 36,6% del 2024 (figura 4). L’entità della riduzione emerge in tutta la sua gravità da una simulazione che ipotizza il mantenimento costante, nel periodo 2012-2024, della quota di spesa per il personale del 2012 (39,7%). In soli 12 anni il personale sanitario del SSN ha complessivamente “perso” € 33,04 miliardi, di cui € 12,82 miliardi nel solo periodo 2020-2024 (figura 5). «È del tutto evidente – ha commentato il Presidente – che un “saccheggio” di risorse pubbliche di tale portata ha progressivamente indebolito e demotivato il capitale umano del SSN, alimentando l’abbandono del servizio pubblico e la crescente disaffezione verso alcune professioni e specialità».

«Senza risorse aggiuntive e vincolate al personale sanitario – ha concluso Cartabellotta – la legge delega e i successivi decreti legislativi rischiano di ridursi a un intervento meramente ordinamentale, incapace di incidere sulla crisi strutturale del personale sanitario, in termini sia di attrattività delle professioni e delle specialità più disertate, sia di capacità di trattenere i professionisti nel servizio pubblico. In assenza di criteri rigorosi per la determinazione dei fabbisogni, la riforma rischia inoltre di produrre interventi disomogenei e di aggravare le diseguaglianze territoriali, anche in considerazione della legge sull’autonomia differenziata. È molto grave perché questa riforma rappresenta un’ultima chiamata per rilanciare le politiche del personale sanitario. Se anche questa volta si interverrà senza risorse, senza scelte strutturali e senza una visione di lungo periodo, il SSN non avrà più margini per recuperare il capitale umano perduto. In presenza della clausola di invarianza finanziaria, la legge delega sulle professioni sanitarie si traduce in un mero esercizio di stile, rendendo di fatto impossibile il rilancio delle politiche del personale sanitario, condicio sine qua non per la sopravvivenza del SSN e per la tutela della salute pubblica».

Download comunicato

14 gennaio 2026

Autonomia differenziata in sanità: equiparare LEA e LEP è una scorciatoia per accelerare la legge. Ma cristallizza le diseguaglianze regionali, indebolisce il Mezzogiorno e genera effetti boomerang al Nord per eccesso di mobilità sanitaria. Cure essenziali: oggi già oltre 40 punti di divario nei LEA tra le Regioni. Audizione della Fondazione GIMBE al Senato sul Ddl per determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni

«I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) non coincidono con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), né sul piano normativo né su quello sostanziale. La scelta del Governo di equipararli, forzando l’interpretazione di una sentenza della Corte Costituzionale, ha il chiaro obiettivo di accelerare l’attuazione dell’autonomia differenziata, destinata ancor più ad essere un moltiplicatore di diseguaglianze. I LEP sanitari devono essere definiti al pari di tutte le altre materie per non cristallizzare per legge differenze regionali già oggi inaccettabili, indebolire ulteriormente le Regioni del Mezzogiorno e gravare quelle del Nord con un eccesso di mobilità sanitaria».

È questo il messaggio centrale portato dal Presidente della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, nel corso dell’audizione odierna presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame del Disegno di Legge delega n. 1623 per la determinazione dei LEP.

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP). I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sono l’insieme delle prestazioni e dei servizi che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per assicurare i diritti civili e sociali fondamentali delle persone indipendentemente dalla Regione o dal Comune di residenza. I LEP sono previsti dall’articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nel determinarli, anche se molte funzioni sono svolte da Regioni ed enti locali. I LEP riguardano tutti i diritti civili e sociali, ad esempio: servizi sociali, istruzione, tutela della salute, trasporto pubblico locale, politiche abitative, servizi per l’inclusione sociale e lavorativa. Ad oggi i LEP non sono stati definiti se non in maniera parziale e solo in alcuni ambiti.

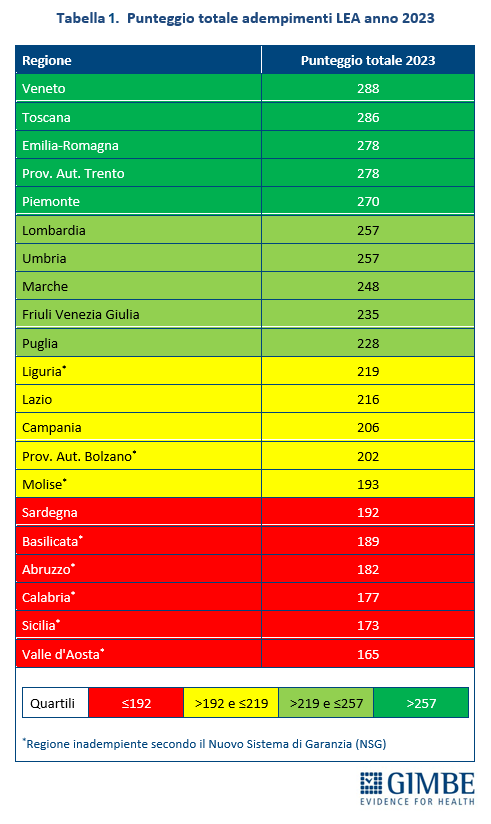

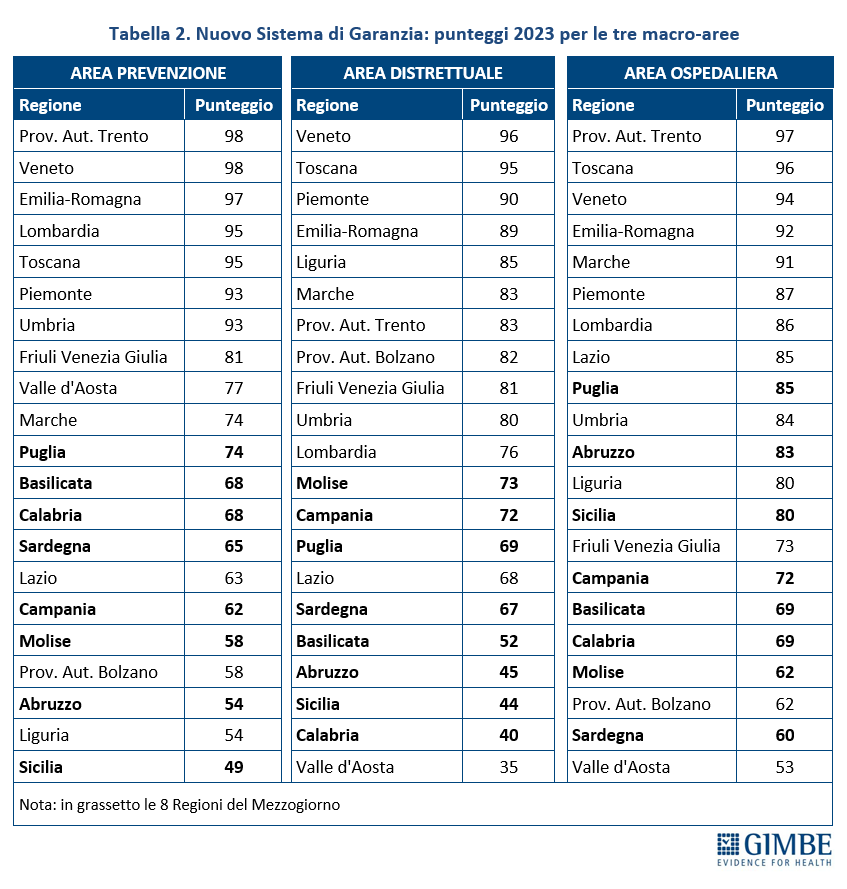

LE DISEGUAGLIANZE REGIONALI. In sanità qualsiasi discussione sui LEP non può prescindere da una valutazione delle attuali diseguaglianze regionali nell’erogazione dei LEA, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket. Il monitoraggio ufficiale del Ministero della Salute tramite gli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) fotografa profonde differenze tra le Regioni. Nel 2023 (ultimo anno disponibile) ben 8 Regioni risultano non adempienti ai LEA non raggiungendo la soglia minima di 60 punti su 100 in almeno una delle tre macro-aree: prevenzione, distrettuale e ospedaliera. Inoltre, sommando i punteggi ottenuti nelle tre macro-aree, a fronte di un punteggio medio di 226 punti su 300, esistono divari molto marcati: Veneto e Toscana superano i 280 punti, mentre altre Regioni non raggiungono i 200 punti, in particolare nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia) e in Valle d’Aosta (tabella 1). Infine, in ciascuna macro-area, il divario tra le Regioni con le migliori performance e quelle in maggiore difficoltà supera i 40 punti, arrivando in alcune aree a scarti ancora maggiori, con criticità soprattutto sull’assistenza territoriale e sulla prevenzione, concentrate soprattutto al Sud (tabella 2). «Tenendo conto che il NSG fornisce solo un quadro generale sull’adempimento dei LEA – ha evidenziato Cartabellotta – ma non misura l’effettiva qualità dell’assistenza erogata né tantomeno l’effettiva esigibilità del diritto costituzionale alla tutela della salute, l’entità delle diseguaglianze regionali e territoriali è largamente sottostimata».

SALUTE E AUTONOMIA DIFFERENZIATA: UNA LINEA ROSSA GIÀ SEGNALATA DA GIMBE. Il DdL 1623 è uno step fondamentale per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Nel suo intervento, il Presidente ha ricordato come, già durante l’iter legislativo della riforma, la Fondazione GIMBE avesse richiesto di espungere la tutela della salute dall’elenco delle materie trasferibili alle Regioni, perché destinata a legittimare normativamente i divari tra Nord e Sud, concretizzando un’inaccettabile violazione del principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nell’esercitare il diritto alla tutela della salute.

LEP = LEA: UNA FORZATURA GIURIDICA PER ACCELERARE L’ITER LEGISLATIVO. Il DdL 1623 propone di escludere la tutela della salute dalle materie per cui determinare i LEP, sostenendo – sulla base della sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale – che in sanità i LEA assolvano già a tale funzione. Una tesi che, secondo la Fondazione GIMBE, consegue ad una lettura forzata della giurisprudenza costituzionale, funzionale solo ad accelerare l’attuazione dell’autonomia differenziata. «Nella sentenza n. 192/2024 – ha spiegato Cartabellotta – il riferimento ai LEA ha natura meramente esemplificativa, ma non equipara formalmente i LEP sanitari ai LEA, né supera la distinzione terminologica tra i due concetti, perché farlo significherebbe confondere il principio sancito dai LEP con lo strumento operativo rappresentato dai LEA». I LEP rappresentano infatti un vincolo costituzionale: la soglia minima uniforme di prestazioni necessarie a rendere effettivi i diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale. I LEA, invece, costituiscono lo strumento: un elenco dettagliato di prestazioni sanitarie con cui perseguire il fine costituzionale dell’uniforme esigibilità del diritto alla tutela della salute.

LEA INVECE CHE LEP: DEFINIRE DIRITTI FORMALI, MA NON ESIGIBILI PER MANCANZA DI RISORSE. Un altro nodo centrale è quello del finanziamento perché i LEA non vengono direttamente finanziati. «Il Fabbisogno Sanitario Nazionale (FSN) – ha spiegato Cartabellotta – viene ripartito alle Regioni in base alla popolazione residente, in parte pesata per età. Per finanziare i LEP sanitari, invece, le risorse pubbliche dovrebbero coprire i costi necessari per garantirli in modo uniforme su tutto il territorio nazionale». Tuttavia, oggi nessuno è in grado di quantificare in tempi brevi il costo necessario per assicurare in tutto il Paese, ad esempio, pronto soccorso non affollati, tempi di attesa ragionevoli per esami e visite specialistiche o una rete territoriale funzionante. «E allora – ha commentato il Presidente – vista l’impossibilità di finanziare i costi effettivi dei LEP sanitari con l’attuale disponibilità di risorse, l’Esecutivo rinuncia a definirli e imbocca la scorciatoia di equipararli ai LEA, con il solo scopo di accelerare l’autonomia differenziata. Una scorciatoia che renderebbe giuridicamente accettabili le diseguaglianze regionali nell’esigibilità del diritto alla tutela della salute».

LE CONSEGUENZE PER I CITTADINI. «In molte aree del Paese – ha spiegato Cartabellotta – già oggi i cittadini non riescono a ottenere servizi e prestazioni sanitarie essenziali in tempi adeguati e sono spesso costretti a spostarsi in altre Regioni per curarsi. E senza la definizione dei LEP sanitari, l’autonomia differenziata non solo non ridurrà questi divari, ma li enfatizzerà, rendendoli strutturali e legittimati giuridicamente».

LA PROPOSTA GIMBE. La Fondazione GIMBE ha ribadito la necessità di definire i LEP sanitari, perché l’equiparazione tra LEA e LEP non poggia su solide basi giuridiche e tecniche e si fonda su una interpretazione forzata della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 volta ad accelerare l’attuazione dell’autonomia differenziata. «Con questa scorciatoia – ha concluso Cartabellotta – il rischio concreto è di proclamare nuovi diritti senza le risorse per garantirli. Infatti, qualora definiti, i LEP sanitari dovrebbero essere finanziati, ma con l’attuale livello di sottofinanziamento del SSN le risorse sarebbero largamente insufficienti per renderli realmente esigibili dai cittadini. Ma soprattutto questa scelta legittimerebbe normativamente la mancata esigibilità del diritto alla tutela della salute, trasformando l’autonomia differenziata in un moltiplicatore di diseguaglianze. Con ulteriore indebolimento delle Regioni del Mezzogiorno ed effetti boomerang per le Regioni del Nord, che non potranno più gestire l’ulteriore incremento di mobilità sanitaria».

Download comunicato

Pagina aggiornata il 03/02/2026