Comunicati stampa

26 novembre 2025

Sanità: il pubblico arretra, i privati occupano gli spazi vuoti. Spesa delle famiglie oltre i € 41 miliardi e dal 2022 al 2024 +1,7 milioni di persone rinunciano a prestazioni sanitarie. Il privato convenzionato domina RSA e riabilitazione, ma mostra segni di crisi. Boom del privato puro: in 7 anni +137% di spesa out-of-pocket. GIMBE: serve un rifinanziamento stabile per non scivolare in una sanità a doppio binario

«Non serve cercare un piano occulto di smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): basta leggere i numeri per capire che la privatizzazione della sanità pubblica è già una triste realtà». Con queste parole Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE, apre la sua relazione al 20° Forum Risk Management di Arezzo, presentando un’analisi indipendente sull’ecosistema dei soggetti privati in sanità e sulla privatizzazione strisciante del SSN. L’analisi documenta che il progressivo indebolimento della sanità pubblica lascia sempre più spazio all’espansione silenziosa di una moltitudine di attori privati, spesso identificati erroneamente con le sole strutture private accreditate.

«Il termine “privato” in sanità – spiega Cartabellotta – viene utilizzato per indicare tutti gli attori coinvolti nel finanziamento, rimborso, programmazione ed erogazione di servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Ma oggi, sotto un’unica etichetta, convivono realtà molto differenti, con attitudini altrettanto diverse nel mantenere l’equilibrio tra generazione di profitti e tutela della salute». La Fondazione GIMBE indica quattro macro-categorie di soggetti privati: erogatori che forniscono servizi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; investitori che immettono capitali con finalità di sviluppo del settore e di produzione di utili; terzi paganti (fondi sanitari, assicurazioni, etc.) che svolgono la funzione di pagatore intermedio tra erogatori e cittadini; realtà che stipulano partenariati pubblico-privato (PPP) con Aziende Sanitarie, Regioni e altri enti. Ciascun soggetto privato può avere natura giuridica profit o non-profit: questi ultimi, se non rappresentano una minaccia per il SSN, nella percezione pubblica finiscono per essere considerati alla stregua di attori privati con elevata propensione ai profitti (tabella 1).

La privatizzazione della sanità può essere misurata attraverso due macro-fenomeni: l’aumento della spesa sanitaria out-of-pocket (privatizzazione della spesa) e la crescita del numero e delle tipologie di soggetti privati che erogano servizi e prestazioni sanitarie (privatizzazione della produzione). «Al di là di schemi predefiniti e della molteplicità di attori privati – spiega Cartabellotta – le loro relazioni non sempre trasparenti e le dinamiche più orientate al profitto che a tutelare la salute delle persone stanno concretizzando, giorno dopo giorno, una silenziosa privatizzazione del SSN, il cui progressivo indebolimento fornisce un terreno sempre più fertile».

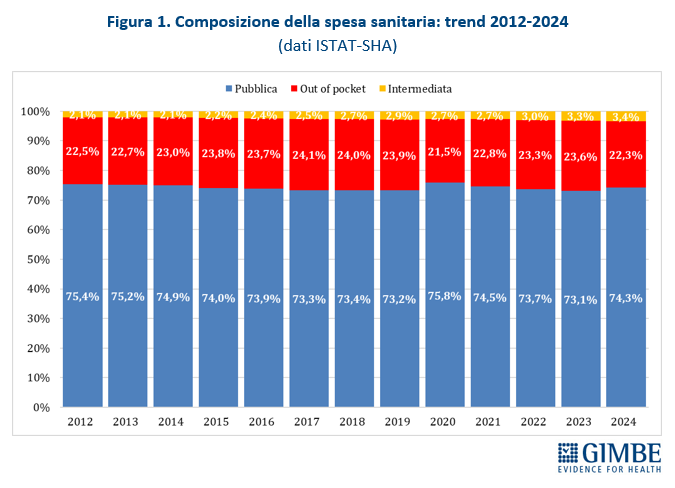

PRIVATIZZAZIONE DELLA SPESA. Nel 2024 la spesa sanitaria a carico dei cittadini (out-of-pocket) ammonta a € 41,3 miliardi, pari al 22,3% della spesa sanitaria totale: percentuale che da 12 anni supera in maniera costante il limite del 15% raccomandato dall’OMS, soglia oltre la quale sono a rischio uguaglianza e accessibilità alle cure. In Italia la spesa out-of-pocket in valore assoluto è cresciuta da € 32,4 miliardi del 2012 a € 41,3 miliardi del 2024, mantenendosi sempre su livelli compresi tra il 21,5% e il 24,1% della spesa totale (figura 1). «Con quasi un euro su quattro di spesa sanitaria sborsato dalle famiglie – osserva il Presidente – oggi siamo sostanzialmente di fronte a un servizio sanitario “misto”, senza che nessun Governo lo abbia mai esplicitamente previsto o tantomeno dichiarato. Peraltro, la spesa out-of pocket non è più un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche, perché viene sempre più arginata dall’impoverimento delle famiglie: le rinunce alle prestazioni sanitarie sono passate da 4,1 milioni nel 2022 a 5,8 milioni nel 2024». In altre parole, la spesa privata non può crescere più di tanto perché nel 2024 secondo l’ISTAT 5,7 milioni di persone vivevano sotto la soglia di povertà assoluta e 8,7 milioni sotto la soglia di povertà relativa.

Dal Sistema Tessera Sanitaria è possibile identificare chi “incassa” la spesa a carico dei cittadini. Nel 2023, anno più recente a disposizione, i € 43 miliardi di spesa sanitaria privata sono così suddivisi: € 12,1 miliardi alle farmacie, € 10,6 miliardi a professionisti sanitari (di cui € 5,8 miliardi odontoiatri e € 2,6 miliardi ai medici), € 7,6 miliardi alle strutture private accreditate e € 7,2 miliardi al privato “puro”, ovvero alle strutture non accreditate e € 2,2 miliardi alle strutture pubbliche per libera professione e altro (tabella 2). «Questi numeri – osserva Cartabellotta – fotografano con chiarezza che la privatizzazione della spesa sta determinando una progressiva uscita dei cittadini dal perimetro delle tutele pubbliche, acquistando direttamente sul mercato le prestazioni necessarie».

PRIVATIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE. La privatizzazione della produzione coinvolge le diverse categorie di erogatori che contribuiscono all’offerta di servizi e prestazioni sanitarie. La componente più nota – che nell’immaginario collettivo identifica il “privato” per antonomasia – è rappresentata dalle strutture private convenzionate, che forniscono servizi e prestazioni sanitarie per conto del SSN e vengono rimborsate con risorse pubbliche.

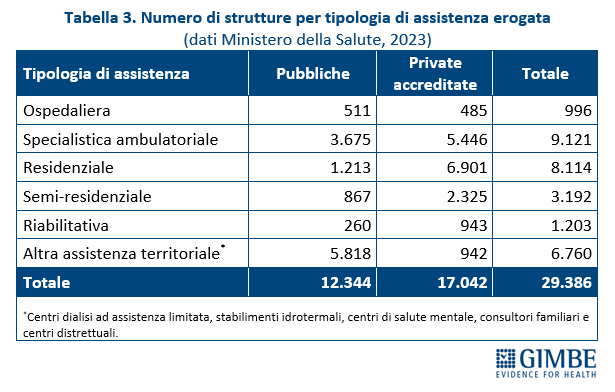

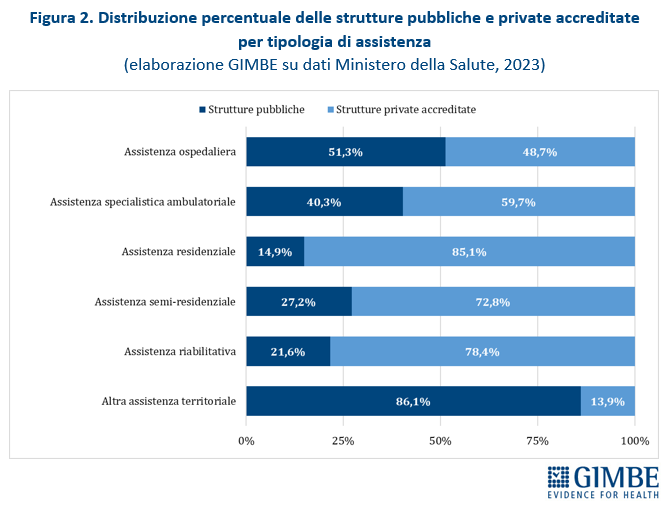

Privato convenzionato. Secondo l’Annuario Statistico del Ministero della Salute, nel 2023 delle 29.386 strutture sanitarie censite, il 58% (n. 17.042) sono strutture private accreditate e il 42% (n. 12.344) strutture pubbliche (tabella 3). Il privato accreditato prevale ampiamente in varie tipologie di assistenza: residenziale (85,1%), riabilitativa (78,4%), semi-residenziale (72,8%) e, in misura minore, nella specialistica ambulatoriale (59,7%) (figura 2).

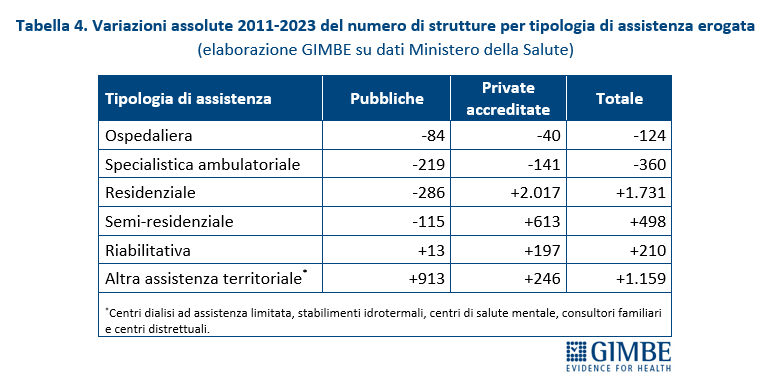

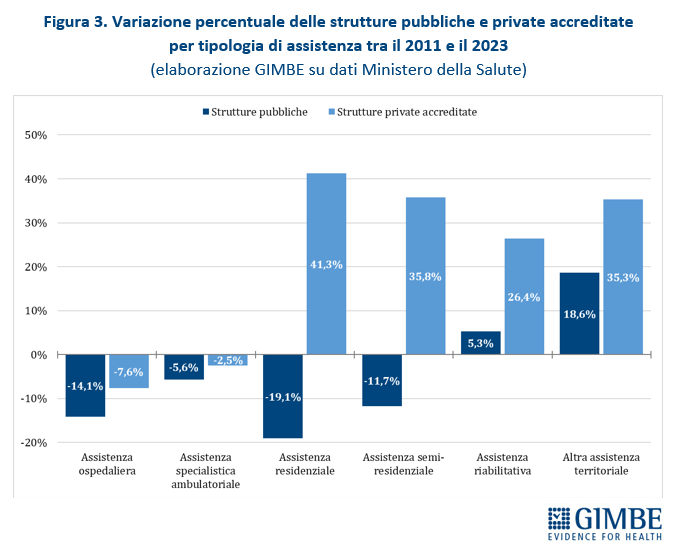

Tra il 2011 e il 2023 il numero di strutture ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale è diminuito sia nel pubblico sia nel privato accreditato, ma la contrazione è stata circa doppia nel pubblico (-14,1% e -5,6%) rispetto al privato (-7,6% e -2,5%). Il quadro si ribalta nelle altre aree. Nell’assistenza residenziale il pubblico arretra del 19,1% mentre il privato accreditato cresce del 41,3%; nell’assistenza semi-residenziale il pubblico segna -11,7% a fronte di un aumento del 35,8% del privato. Nell’assistenza riabilitativa crescono entrambi, ma con percentuali molto diverse (+5,3% pubblico vs +26,4% privato). Infine, nell’altra assistenza territoriale, pur con un aumento assoluto più rilevante nel pubblico, il privato accreditato registra una crescita percentuale quasi doppia (+35,3% vs +18,6%) (tabella 4, figura 3). «In altri termini nell’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale – commenta Cartabellotta – nel periodo 2011-2023 le strutture private accreditate si sono ridotte meno di quelle pubbliche e nelle altre tipologie assistenziali sono aumentate molto di più. Di conseguenza, oggi il privato accreditato finisce per essere la spina dorsale di interi settori».

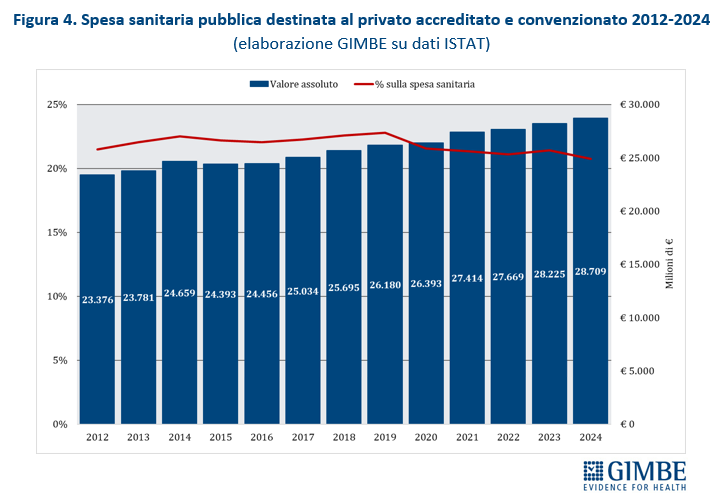

Dal punto di vista finanziario, nel periodo 2012-2024 la spesa pubblica destinata al privato convenzionato è aumentata di € 5.333 milioni (+ 22,8%), passando da € 23.376 milioni nel 2012 a € 28.709 milioni nel 2024. Ma questa crescita in valore assoluto non si è tradotta in un maggiore peso percentuale sulla spesa sanitaria totale: l’incidenza è rimasta stabile fino al 2019 e, a partire dal 2020, ha iniziato a ridursi fino a toccare nel 2024 il minimo storico del 20,8% (figura 4). «Questo dato – commenta Cartabellotta – da un lato documenta la “sofferenza” del privato convenzionato, dall’altro dimostra scelte politiche poco lungimiranti. Infatti, diverse Regioni hanno favorito un’eccessiva espansione del privato accreditato senza disporre di risorse adeguate, visto che l’imponente definanziamento del SSN ha mantenuto ferme le tariffe di rimborso delle prestazioni. Ne sono derivati squilibri strutturali e tensioni ricorrenti su tetti di spesa e convenzioni, spesso ridimensionate nei volumi o, addirittura, interrotte». Nel 2023, ultimo dato disponibile della Ragioneria Generale dello Stato, la quota di spesa pubblica destinata al privato convenzionato supera la media nazionale (20,3%) in 6 Regioni, con valori compresi tra il 22% della Puglia e il 29,3% del Lazio. Nelle restanti 15 Regioni la percentuale oscilla dal 18,9% della Calabria al 7,7% della Valle d’Aosta (figura 5). Da rilevare che ad utilizzare più risorse per il privato convenzionato sono le Regioni in Piano di rientro, che registrano una quota del 23,9%, rispetto al 18,9% delle Regioni non in Piano di rientro e all’11,7% delle Autonomie speciali, Sicilia esclusa.

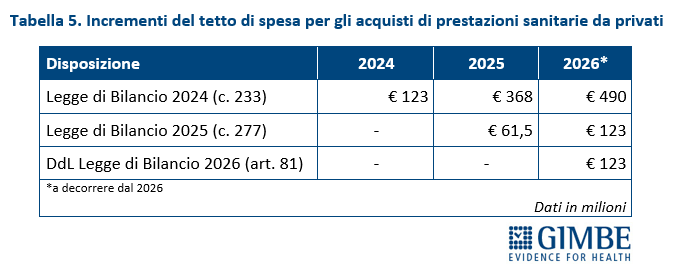

«La posizione di ciascuna Regione – spiega Cartabellotta – è influenzata sia dal numero e dalla tipologia di strutture private convenzionate, sia dalla spesa del 2011, anno di riferimento per calcolare gli incrementi percentuali delle risorse destinate ai privati convenzionati». A tal proposito va rilevato che le Leggi di Bilancio 2024 e 2025 hanno aumentato progressivamente il tetto di spesa per il privato convenzionato sino a raggiungere € 613 milioni dal 2026 in poi. A questi dovrebbero aggiungersi, secondo la Manovra 2026, ulteriori € 123 milioni l’anno, aumentando complessivamente il tetto di € 736 milioni annui a decorrere dal 2026 (tabella 5).

«Se da un lato è evidente – spiega Cartabellotta – che l’impatto del privato convenzionato sulla spesa sanitaria è stabile, dall’altro alcune modalità operative richiedono azioni incisive per essere risolte». In particolare è indispensabile allineare l’offerta di prestazioni ai reali bisogni di salute, scoraggiando comportamenti opportunistici conseguenti all’erogazione preferenziale di prestazioni più remunerative, in particolare se inappropriate; inoltre, bisogna mantenere un equilibrio tra tetti di spesa e numero di strutture accreditate; infine, è necessario rivedere le tariffe dei DRG e della specialistica ambulatoriale per preservare la qualità delle prestazioni.

Privato non convenzionato. Si tratta di strutture sanitarie, prevalentemente di diagnostica ambulatoriale, che erogano prestazioni esclusivamente in regime privato, senza alcun rimborso a carico della spesa pubblica. Negli ultimi anni è questo settore a registrare la crescita più marcata: tra il 2016 e il 2023 la spesa delle famiglie verso le strutture non convenzionate è aumentata del 137%, passando da € 3,05 miliardi a € 7,23 miliardi, con un incremento medio di circa € 600 milioni l’anno. Nello stesso periodo la spesa delle famiglie per il privato accreditato è cresciuta solo del 45%; di conseguenza il netto divario tra spesa delle famiglie verso il privato “puro” e verso il privato convenzionato si è praticamente azzerato passando da € 2,2 miliardi nel 2016 a soli € 390 milioni nel 2023 (figura 6). «Tra i fenomeni di privatizzazione – commenta Cartabellotta – la dinamica più preoccupante è dunque la velocità di crescita del privato “puro”. Infatti, mentre il dibattito pubblico continua ad avvitarsi sul ruolo del privato convenzionato, la cui incidenza sulla spesa sanitaria si è addirittura ridotta, i dati documentano la crescita esponenziale della spesa out-of-pocket verso il privato “puro”. Non trovando risposte tempestive nel pubblico né nel privato accreditato, chi può pagare cerca altrove ed esce definitivamente dal perimetro delle tutele pubbliche». Questo circuito, insieme all’intramoenia, rappresenta infatti l’unica scappatoia per il cittadino intrappolato nelle liste di attesa.

ALTRI ATTORI PRIVATI

Terzi paganti. L’intermediazione della spesa sanitaria privata è affidata ai cosiddetti “terzi paganti”, che popolano un ecosistema complesso composto da fondi sanitari, casse mutue, compagnie assicurative, imprese, enti del terzo settore e altre realtà non profit. Nel 2024, secondo i dati ISTAT-SHA, la spesa sostenuta da questi soggetti ha raggiunto € 6,36 miliardi, con un incremento di oltre € 2 miliardi nel triennio post-pandemia. «Va ribadito – spiega il Presidente – che ai fondi sanitari integrativi e al welfare aziendale viene riconosciuta una defiscalizzazione il cui impatto sulla finanza pubblica non è mai stato reso pubblico, né è calcolabile. Ma che rappresenta, indirettamente, uno strumento di privatizzazione occulta, visto che dirotta risorse pubbliche prevalentemente verso soggetti privati». Peraltro, dopo una fase di grande entusiasmo, le potenzialità della sanità integrativa risultano fortemente ridimensionate nell’attuale contesto di crisi del SSN. Con quasi 12 milioni di iscritti nel 2023, i fondi sanitari devono rimborsare un numero crescente di prestazioni che la sanità pubblica non riesce più a garantire. E questo squilibrio ne compromette la sostenibilità: più il SSN arretra, più aumenta la richiesta di rimborsi e l’intero sistema fatica a reggere. «La sanità integrativa – avverte Cartabellotta – può funzionare solo se integra un sistema pubblico forte. Se invece è chiamata a sostituirne le carenze, rischia di affondare insieme al SSN».

Investitori. Aumenta anche il numero di fondi di investimento, assicurazioni, gruppi bancari e società che, stimolati da trend di lungo periodo come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle cronicità, vedono nella sanità un settore ad alta redditività. Questi soggetti privati investono risorse nell’ambito dei propri piani aziendali come capitale di rischio, sia acquisendo quote societarie, sia stipulando partenariati pubblico-privato (PPP) con Aziende Sanitarie, Regioni e altri enti. «Se l’ingresso di capitali privati in sanità non può essere criminalizzato – avverte Cartabellotta –senza regole chiare e una governance rigorosa aumenta il rischio di sbilanciamento tra l’obiettivo pubblico della tutela della salute e quello imprenditoriale della legittima generazione di profitti». Particolarmente critica appare la relazione diretta tra investitore privato ed erogatore privato “puro”, che dà vita a quel “secondo binario”, totalmente sganciato dal SSN e destinato esclusivamente a chi può pagare direttamente o tramite coperture assicurative.

«In questo scenario – commenta il Presidente – caratterizzato dal progressivo arretramento della sanità pubblica e al contempo da una sregolata espansione di innumerevoli soggetti privati che perseguono anche obiettivi di profitto, parlare di “integrazione pubblico-privato” diventa anacronistico e oltraggioso nei confronti dell’art. 32 della Costituzione e dei princìpi fondanti del SSN. Se per il nostro Paese salvaguardare un SSN pubblico, equo e universalistico non è più una priorità, la politica abbia il coraggio di dirlo apertamente ai cittadini e gestisca con rigore i processi di privatizzazione, invece di lasciarli correre a briglia sciolta. In alternativa, si assuma pubblicamente la responsabilità di una “manutenzione ordinaria” di un modello che produce disuguaglianze, impoverisce le famiglie, penalizza il Sud e abbandona anziani e fragili. Perché è sotto gli occhi di tutti che la privatizzazione del SSN, non programmata e non annunciata e proporzionale all’indebolimento del SSN, sta trasformando i diritti in privilegi».

La Fondazione GIMBE ribadisce che è ancora possibile invertire la rotta. Come? Con un consistente e stabile rilancio del finanziamento pubblico, un “paniere” di Livelli Essenziali di Assistenza compatibile con l’entità delle risorse assegnate, un “secondo pilastro” che sia realmente integrativo rispetto al SSN ed eviti di dirottare fondi pubblici verso profitti privati e alimentare derive consumistiche, un rapporto pubblico-privato governato da regole pubbliche chiare sotto il segno di una reale integrazione e non della sterile competizione. «Solo intervenendo su questi assi strategici – conclude Cartabellotta – sarà possibile restituire al SSN il ruolo che la Costituzione gli assegna: garantire a tutte le persone il diritto alla tutela salute, indipendentemente dal reddito, dal CAP di residenza e dalle condizioni socio-culturali. Perché di fronte alla malattia siamo tutti uguali solo sulla Carta. Ma nella vita di tutti i giorni si moltiplicano inaccettabili diseguaglianze che un Paese civile non può accettare».

Download comunicato

3 novembre 2025

Manovra 2026, l’apparente crescita nasconde un definanziamento: dal 2023 al 2026 € 17,5 miliardi in meno alla Sanità. Le risorse aumentano solo nel 2026, poi è buio pesto. Oltre € 430 milioni delle misure sono finanziate da fondi della manovra precedente. In audizione presso le Commissioni bilancio riunite le proposte della Fondazione GIMBE sul rifinanziamento

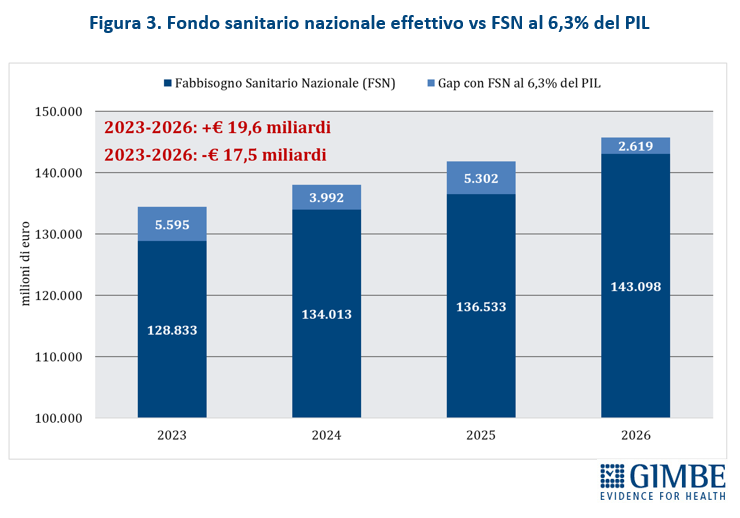

La Fondazione GIMBE, nell’audizione odierna davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera, ha documentato come l’apparente aumento delle risorse mascheri in realtà un definanziamento strutturale: tra il FSN effettivo e quello che si sarebbe ottenuto mantenendo il livello di finanziamento stabile al 6,3% del PIL nel 2022, si registra un gap cumulato di € 17,5 miliardi nel periodo 2023–2026. In altre parole, a fronte di miliardi sbandierati in valore assoluto, la sanità pubblica ha perso in quattro anni l’equivalente di una legge di bilancio, mentre per cittadini e Regioni crescono liste di attesa, spesa privata e diseguaglianze di accesso.

«Il Disegno di Legge sulla Manovra 2026 – ha dichiarato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – è molto lontano dalle necessità della sanità pubblica: le risorse stanziate non bastano a risollevare un Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in grave affanno, sono insufficienti per coprire tutte le misure previste e mancano all’appello priorità cruciali per la tenuta della sanità pubblica». Queste le criticità principali emerse ieri dall’audizione della Fondazione GIMBE presso le Commissioni Bilancio riunite di Senato e Camera, nel corso della quale il Presidente ha invitato a non trasformare la sanità in terreno di scontro politico e ha avanzato proposte concrete per il rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale (FSN).

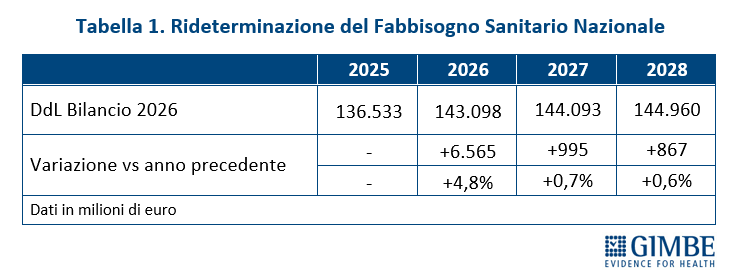

FONDO SANITARIO NAZIONALE. «Innanzitutto – ha spiegato Cartabellotta – il titolo dell’art. 63 “Rifinanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale Standard” è fuorviante perché non riporta gli importi del FSN rideterminati a seguito dello stanziamento di nuove risorse». Per questo motivo la Fondazione GIMBE ha proposto di rinominare l’art. 63 in “Fabbisogno Sanitario Nazionale Standard” e di indicare, per ciascun anno, l’importo rideterminato del FSN (tabella 1).

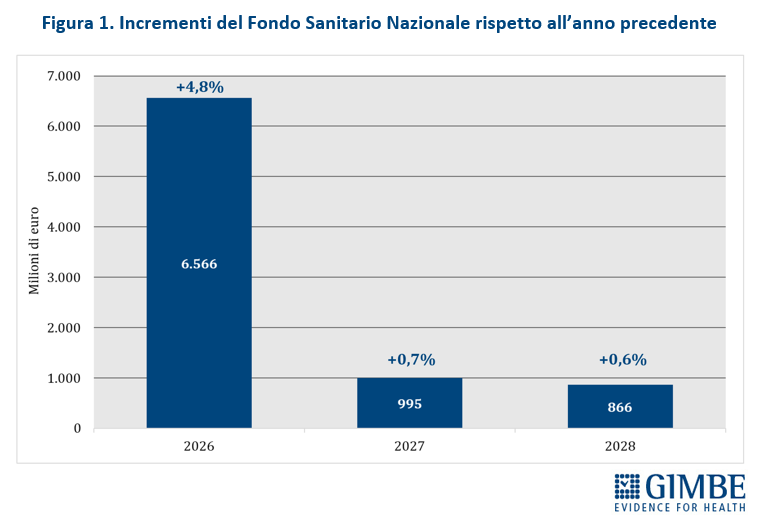

Il boom di risorse riguarda esclusivamente il 2026, quando il FSN crescerà di € 6,6 miliardi (+4,8%) rispetto al 2025, grazie a € 2,4 miliardi previsti dalla Manovra 2026 e, soprattutto, a € 4,2 miliardi già stanziati con le precedenti manovre, in gran parte già allocati per i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Nel biennio successivo, invece, la crescita del FSN in termini assoluti è irrisoria: € 995 milioni (+0,7%) nel 2027 e € 867 milioni (+0,6%) nel 2028 (figura 1)

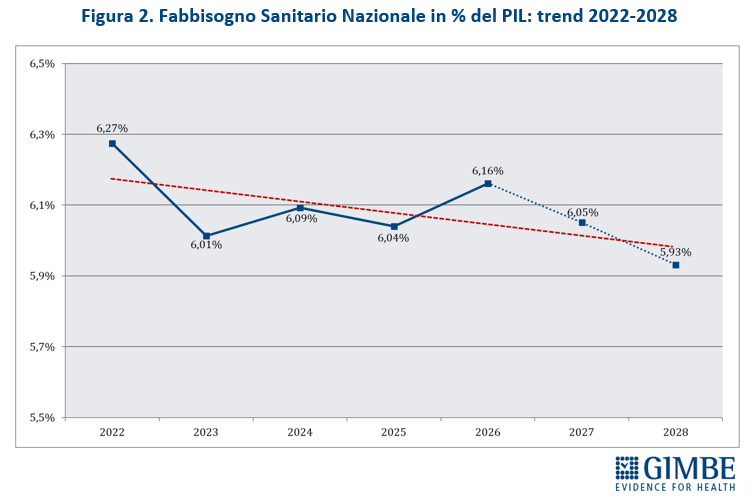

In rapporto al PIL, la quota destinata al FSN passa dal 6,04% del 2025 al 6,16% del 2026, per poi scendere nuovamente al 6,05% nel 2027 e precipitare al 5,93% nel 2028, delineando una tendenza in calo progressivo (figura 2).

«Se le cifre assolute riescono ad abbagliare l’opinione pubblica – ha commentato Cartabellotta – cambiando prospettiva emergono i tagli invisibili nel quadriennio 2023-2026». Infatti, se va riconosciuto al Governo Meloni di aver aumentato il FSN di ben € 19,6 miliardi, cifra mai assegnata da nessun Esecutivo in 4 anni, è altrettanto vero che tagliando la quota di FSN sul PIL dal 6,3% del 2022 a percentuali intorno al 6% negli anni successivi, la sanità ha complessivamente lasciato per strada ben € 17,5 miliardi. «Ovvero – ha chiosato Cartabellotta – nonostante gli aumenti nominali, la sanità ha perso in quattro anni l’equivalente della prossima legge di bilancio» (figura 3).

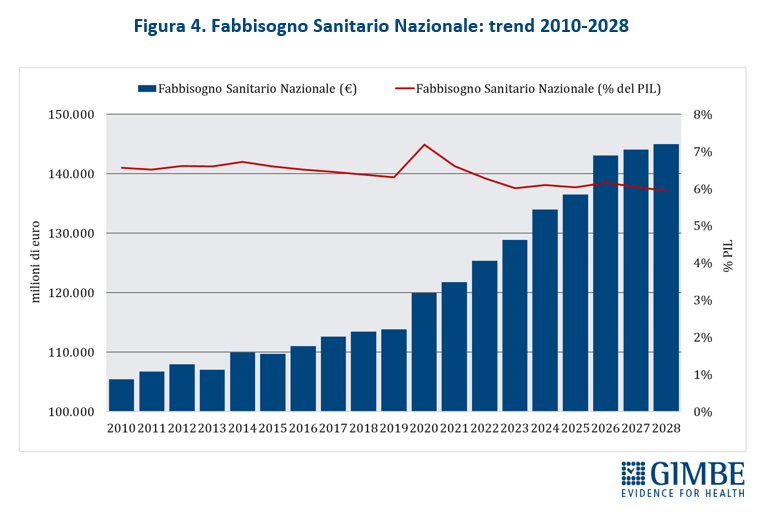

«Questo trend – ha osservato Cartabellotta – riflette il continuo disinvestimento dalla sanità pubblica, avviato nel 2010 e perpetrato da tutti i Governi. L’aumento del FSN in valore assoluto, spesso sbandierato come un grande traguardo, non è che un’illusione contabile: la quota di PIL destinata alla sanità cala infatti inesorabilmente, fatta eccezione per gli anni della pandemia quando i finanziamenti straordinari per la gestione dell’emergenza e il calo del PIL nel 2020 hanno mascherato il problema. E con la Manovra 2026 si scende addirittura sotto la soglia del 6%, toccando nel 2028 il minimo storico del 5,93%» (figura 4).

FSN VS PREVISIONI DI SPESA. Aumenta il divario tra l’entità del FSN e le previsioni di spesa sanitaria indicate nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica: 6,4% del PIL nel 2025, 6,5% nel 2026 e nuovamente 6,4% nel 2027 e nel 2028. In valore assoluto, il gap tra spesa attesa e risorse assegnate è di € 6,8 miliardi nel 2026, € 7,6 miliardi nel 2027 e € 10,7 miliardi nel 2028. «Un differenziale – ha osservato Cartabellotta – che non può essere colmato dalle risorse proprie delle Regioni, che saranno costrette a ridurre i servizi o ad aumentare le imposte locali. In questo modo lo Stato viene meno alla propria competenza esclusiva di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, continuando a ignorare i più recenti orientamenti della Corte Costituzionale sulla tutela della salute: dal principio del “diritto finanziariamente condizionato” alla “spesa costituzionalmente necessaria”».

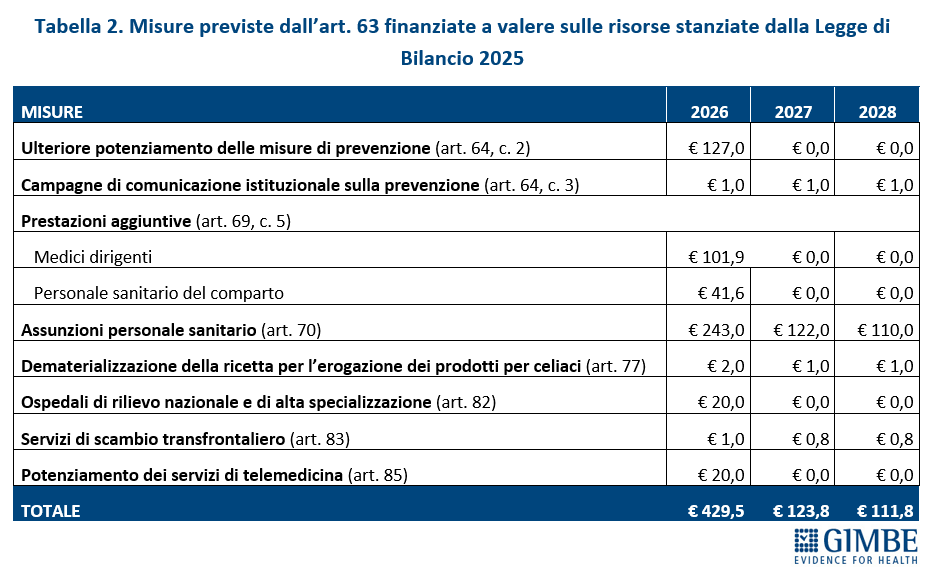

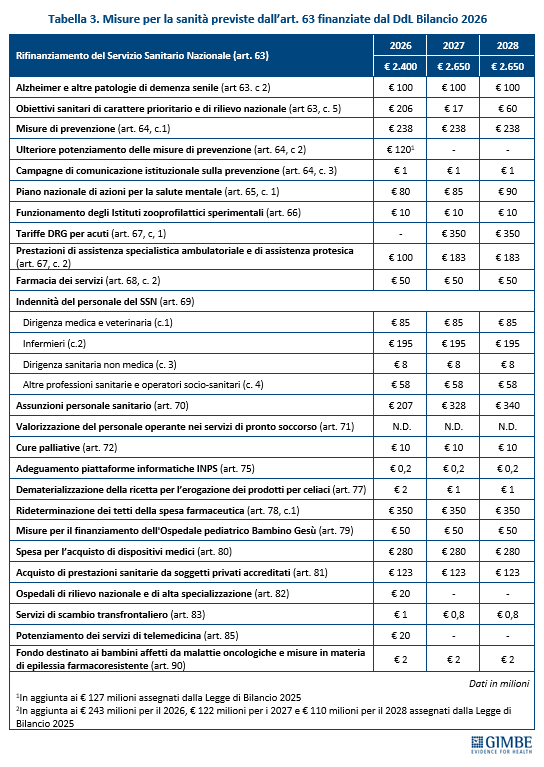

MISURE PREVISTE. L’analisi delle misure contenute nell’art. 63 evidenzia inoltre un’anomalia: oltre € 430 milioni destinati a finanziare interventi del 2026 attingono a risorse già stanziate con la Legge di Bilancio 2025 per obiettivi di interesse nazionale (tabella 2). «È insolito – commenta Cartabellotta – che una quota così rilevante delle risorse per assunzioni e prestazioni aggiuntive derivi da fondi già impegnati: un segnale che il rilancio delle politiche del personale resta, di fatto, sulla carta. Più in generale, la frammentazione di misure e investimenti sembra pensata per non scontentare nessuno, senza una visione strategica di rilancio del SSN» (tabella 3).

PROPOSTE PER IL RIFINANZIAMENTO DEL SSN. «Se vogliamo davvero rilanciare il SSN – ha continuato il Presidente – è indispensabile avviare un rifinanziamento progressivo accompagnato da coraggiose riforme strutturali di sistema. Perché aggiungere fondi senza riforme riduce il valore della spesa sanitaria, mentre varare riforme senza maggiori oneri per la finanza pubblica crea solo “scatole vuote”, così come è accaduto per il Decreto anziani e soprattutto per il Decreto Liste di attesa. Nonostante la stagnante crescita economica, gli enormi interessi sul debito pubblico e l’entità dell’evasione fiscale, se c’è la volontà politica è possibile pianificare con approccio scientifico un incremento percentuale annuo del FSN, al di sotto del quale non scendere, a prescindere dagli avvicendamenti dei Governi».

In linea con le indicazioni politiche suggerite dal report OCSE sulla sostenibilità fiscale dei servizi sanitari, la Fondazione GIMBE ha presentato in audizione proposte concrete per rifinanziare il SSN.

- Tassa di scopo su prodotti nocivi alla salute (sin taxes: tabacco, alcol, gioco, bevande zuccherate), oltre a imposte su extraprofitti e redditi molto elevati.

- Rivalutazione dei confini tra spesa pubblica e privata: revisione del perimetro LEA accompagnata da una “sana” riforma della sanità integrativa per aumentare la spesa intermediata su prestazioni extra-LEA e da una revisione mirata delle compartecipazioni alla spesa sanitaria (ticket).

- Piano nazionale di disinvestimento da sprechi e inefficienze, con riallocazione di risorse su servizi e prestazioni sotto-utilizzate.

«Il tempo di rimboccarsi le maniche è quasi scaduto – ha concluso Cartabellotta – e bisogna agire abbandonando sia i proclami populisti del Governo sia le proposte irrealistiche di rifinanziamento delle opposizioni. È indispensabile ripensare le politiche allocative del Paese per contrastare la progressiva demotivazione e fuga del personale sanitario dal SSN, le difficoltà di accesso alle innovazioni farmacologiche e tecnologiche, le diseguaglianze nell’accesso a servizi e prestazioni sanitarie, l’aumento della spesa privata e la rinuncia alle cure. La realtà è che oggi alla sanità pubblica non viene destinato quello che serve, ma solo ciò che avanza. Senza un vero potenziamento del SSN sostenuto da adeguate risorse e da coraggiose riforme strutturali, non resterà che assistere impotenti al suo declino: oggi la crisi del SSN non intacca solo l’inalienabile diritto costituzionale alla tutela della salute, ma mina la coesione sociale e la tenuta democratica del Paese. Perché se la sanità pubblica arretra, l’Italia intera rischia di affondare».

Download comunicato

30 ottobre 2025

Dipendenze patologiche, servizi frammentati e sotto organico: un operatore segue in media 24 pazienti, in Umbria 37. Un accesso su 10 al pronto soccorso riguarda minorenni. SerD in affanno: mancano all’appello quasi 1.900 professionisti

Servizi a macchia di leopardo e personale insufficiente; il 10% degli accessi in pronto soccorso riguarda minorenni, mentre il 69% dei ricoveri si concentra al Nord: «Serve una riorganizzazione nazionale – esordisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE – non più iniziative spot».

È quanto emerso dal XIV Congresso Nazionale Federserd sulla prevenzione e cura delle dipendenze, durante il quale la Fondazione GIMBE ha presentato una dettagliata analisi sull’organizzazione dei Servizi per le Dipendenze (SerD), elaborata a partire dai dati della Relazione annuale della Presidenza del Consiglio al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia (2025) e del Rapporto OISED-CREA (2024).

«Stiamo pagando il prezzo di un immobilismo normativo e organizzativo – dichiara Cartabellotta – e i servizi per le dipendenze rappresentano oggi un’anomalia strutturale del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN): frammentati, disomogenei e con personale insufficiente. La loro efficacia dipende troppo spesso dalla buona volontà di professionisti e operatori, più che da un’adeguata programmazione dei servizi per prevenire, diagnosticare e trattare un fenomeno il cui impatto sulla salute pubblica è molto rilevante, soprattutto tra i più giovani».

IMPATTO DELLE DIPENDENZE SUL SSN

Accessi in Pronto Soccorso (PS). Nel 2024 sono stati registrati 8.378 accessi in PS per patologie direttamente droga-correlate, con una lieve riduzione rispetto al 2023 (-2,5%): il 43% riguarda soggetti tra i 25 e i 44 anni, ma preoccupa il dato sui minorenni, che rappresentano il 10% degli accessi. Quasi la metà dei pazienti (47%) è arrivata in PS per psicosi indotta da sostanze. In 904 casi (11%) si è reso necessario un ricovero ospedaliero: il 37% dei pazienti è stato trasferito in un reparto di psichiatria, il 17% in terapia intensiva e il 4% in pediatria.

Ricoveri ospedalieri. Nel 2023 (ultimo anno disponibile) i ricoveri ospedalieri con diagnosi principale droga-correlata sono stati 7.382 (+13% rispetto al 2022), pari a 9,3 ricoveri ogni 10.000 abitanti. Il trend è in netta crescita rispetto al 2012, quando il tasso era di 6 per 10.000 abitanti. Nel 2023 il tasso di ospedalizzazione per patologie direttamente correlate al consumo di sostanze stupefacenti ha sfiorato i 14 ricoveri ogni 100.000 abitanti, con marcate differenze territoriali: nelle Regioni settentrionali si concentrano infatti il 69% delle ospedalizzazioni droga-correlate.

OFFERTA DI SERVIZI PER LE DIPENDENZE

In Italia, l’assistenza alle persone con dipendenze patologiche rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed è garantita da un sistema integrato che coinvolge le Aziende Sanitarie Locali con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD), le strutture private, gli Enti Locali, le organizzazioni del privato sociale e del volontariato. I SerD si occupano di prevenzione, terapia e riabilitazione per persone con disturbi legati all’assunzione di sostanze psicoattive (legali e illegali) e per coloro che manifestano comportamenti di dipendenza non da sostanze, come gioco d’azzardo, uso compulsivo di Internet, gaming, shopping patologico, dipendenza sessuale e disturbi del comportamento alimentare. L’offerta assistenziale si articola su quattro livelli: servizi di I livello, servizi ambulatoriali, strutture residenziali e semi-residenziali, che includono i servizi specialistici.

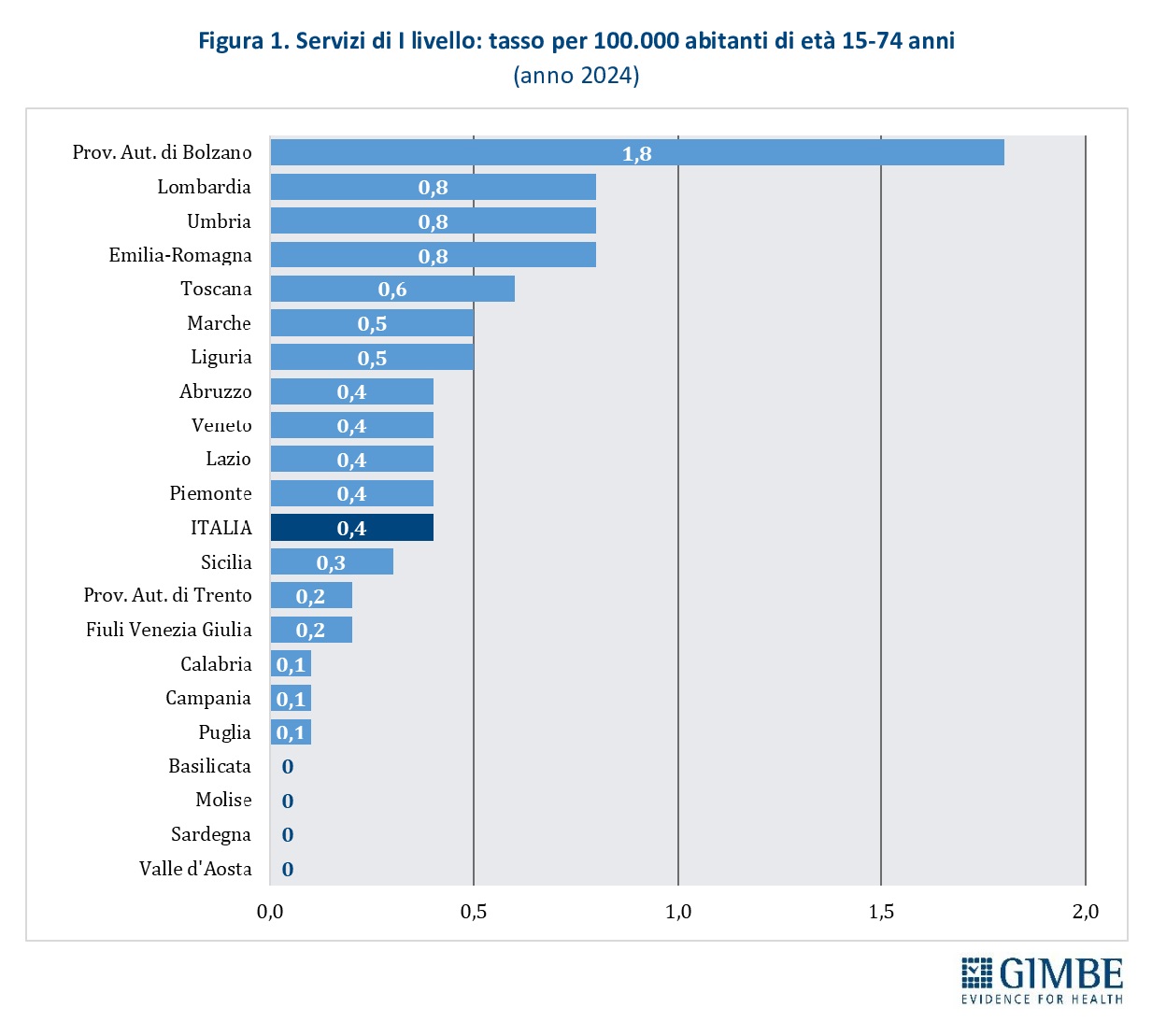

Servizi di I livello. Nel 2024 risultano censiti 198 servizi di I livello, di cui 46 pubblici (22%) e 152 gestiti dal privato sociale (77%). Comprendono unità mobili (n. 123), centri drop-in (n. 49) e centri di prima accoglienza (n. 26). Queste strutture, caratterizzate da un elevato grado di accessibilità, si rivolgono soprattutto alle persone più difficili da raggiungere attraverso i canali tradizionali. Il tasso medio nazionale è di 0,4 servizi di I livello per 100.000 abitanti tra 15 e 74 anni: si va da 1,8 della Provincia autonoma di Bolzano a 0,1 in Calabria, Campania e Puglia. In Basilicata, Molise, Sardegna e Valle d’Aosta non risultano censiti servizi di questo tipo (figura 1).

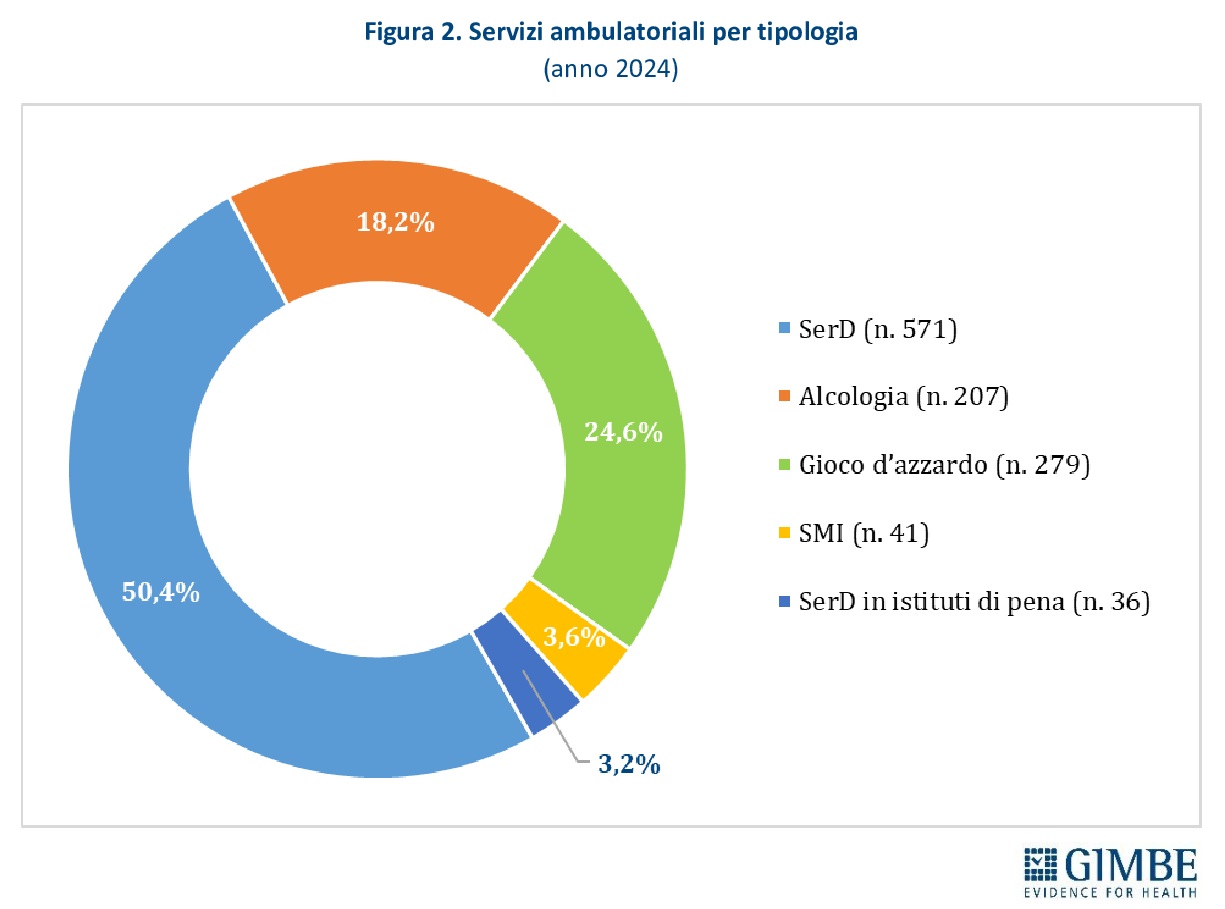

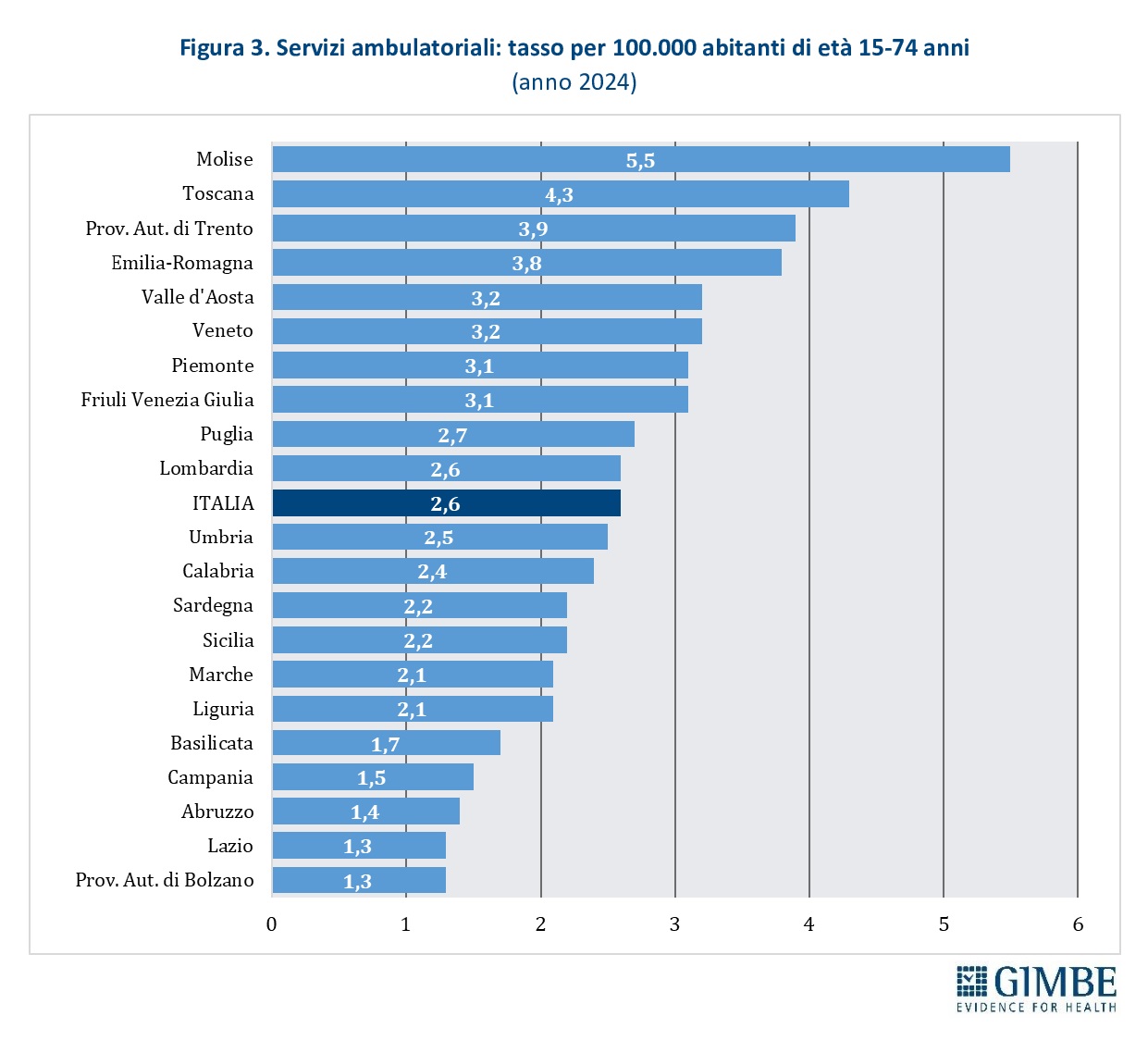

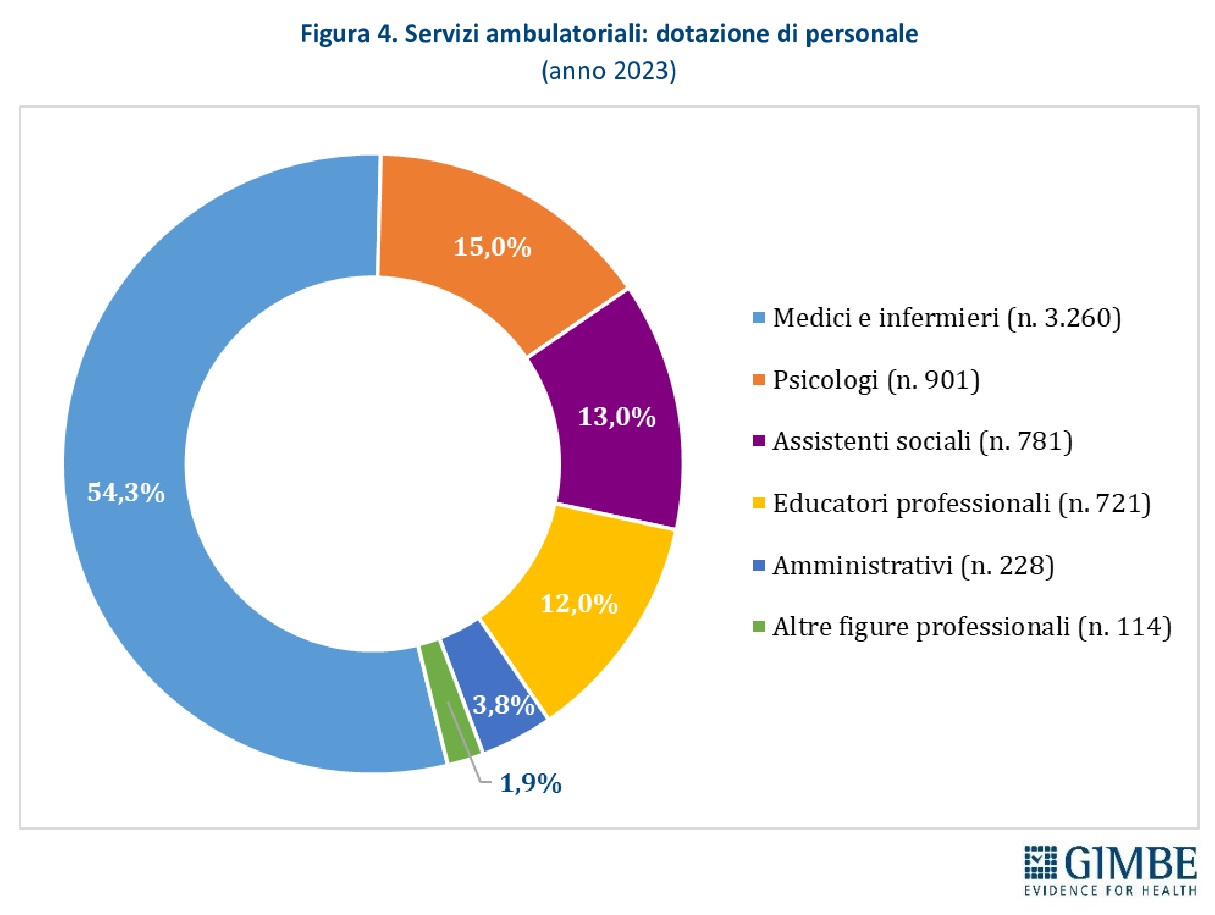

Servizi ambulatoriali. I servizi ambulatoriali attuano programmi terapeutico-riabilitativi e trattamenti farmacologici per le persone con dipendenze, oltre a offrire percorsi di sostegno dedicati ai familiari, garantendo consulenza e assistenza specialistica sia medico-sanitaria sia psicologica. Sono in larga parte pubblici, afferenti al Servizio Sanitario Regionale, ma comprendono anche strutture private organizzate come Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI). Nel 2024 risultano censiti 1.134 servizi ambulatoriali, di cui 96% pubblici e 4% gestiti dal privato sociale: 571 sono Servizi per le Dipendenze (SerD), 279 servizi per il gioco d’azzardo, 207 servizi di alcologia, 41 SMI e 36 SerD operanti negli istituti penitenziari (figura 2). Il tasso medio nazionale è di 2,6 servizi ogni 100.000 abitanti tra 15 e 74 anni, con una distribuzione molto eterogenea: da 5,5 in Molise a 1,3 nel Lazio e nella Provincia autonoma di Bolzano (figura 3). Nel 2023 la dotazione di personale delle strutture ambulatoriali contava complessivamente 6.005 unità: il 54,3% composto da medici e infermieri (n. 3.260), il 15% da psicologi (n. 901), il 13% da assistenti sociali (n. 781), il 12% da educatori professionali (n. 721), il 3,8% da personale amministrativo (n. 228) e l’1,9% da altre figure professionali (n. 114) (figura 4).

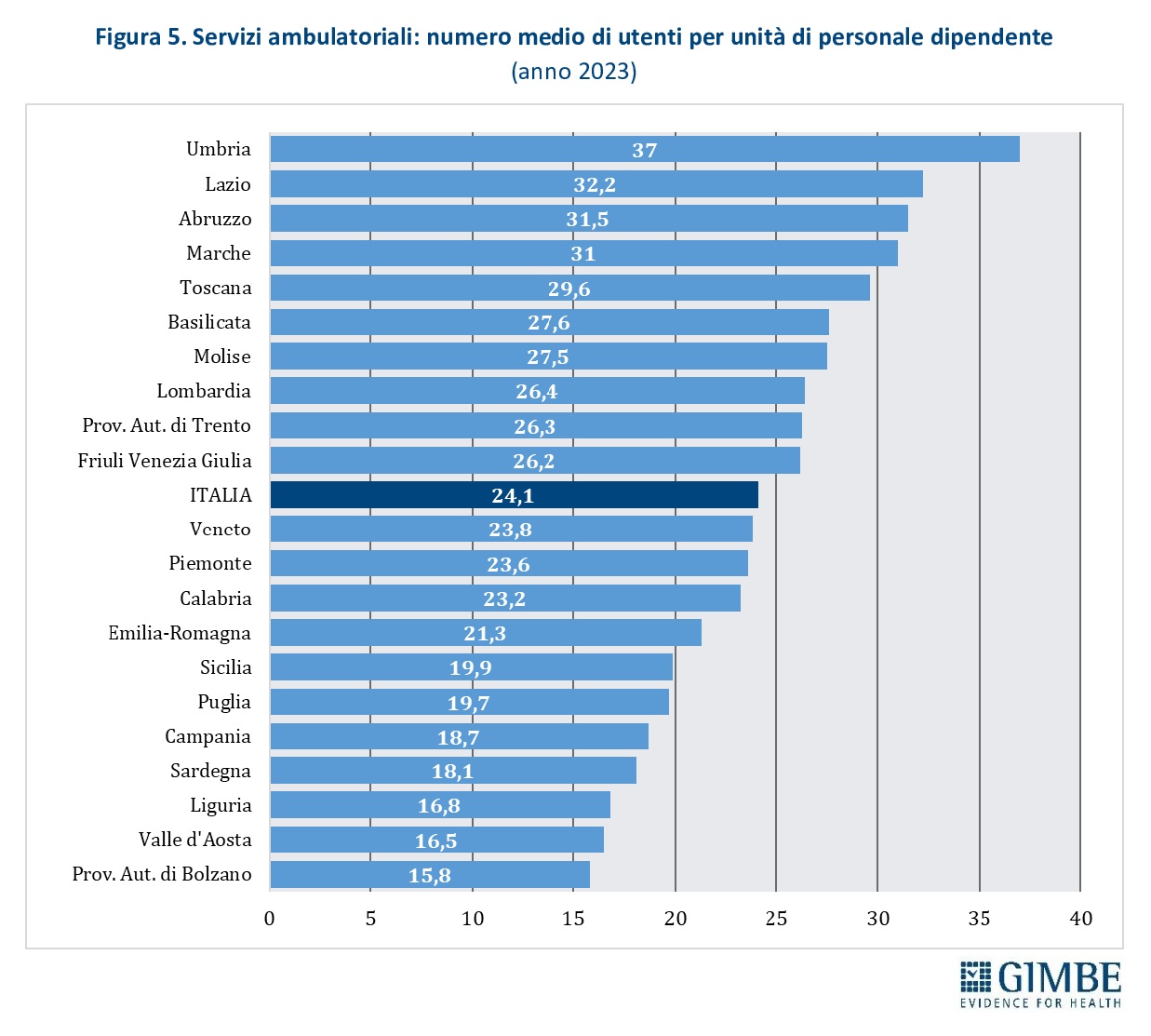

Nel 2023, nei servizi ambulatoriali, il numero medio di utenti per unità di personale dipendente è di 24,1, ma con marcate differenze regionali: nelle Marche, in Abruzzo e Lazio si superano i 30 pazienti per operatore, mentre in Umbria la media raggiunge addirittura quota 37. Una pressione che inevitabilmente si riflette sulla qualità della presa in carico e sulla continuità terapeutica (figura 5).

Nel 2024 i SerD hanno assistito complessivamente 134.443 persone per uso di sostanze illegali e/o psicofarmaci non prescritti (+2,7% rispetto al 2023), pari a 228 ogni 100.000 abitanti. «Considerato che il 14% degli utenti ha meno di 30 anni – commenta Cartabellotta – ed esiste un bisogno sommerso ancora difficile da intercettare, è indispensabile investire in nuove modalità di presa in carico, interventi di prossimità e percorsi interdisciplinari integrati con i servizi per l’età evolutiva».

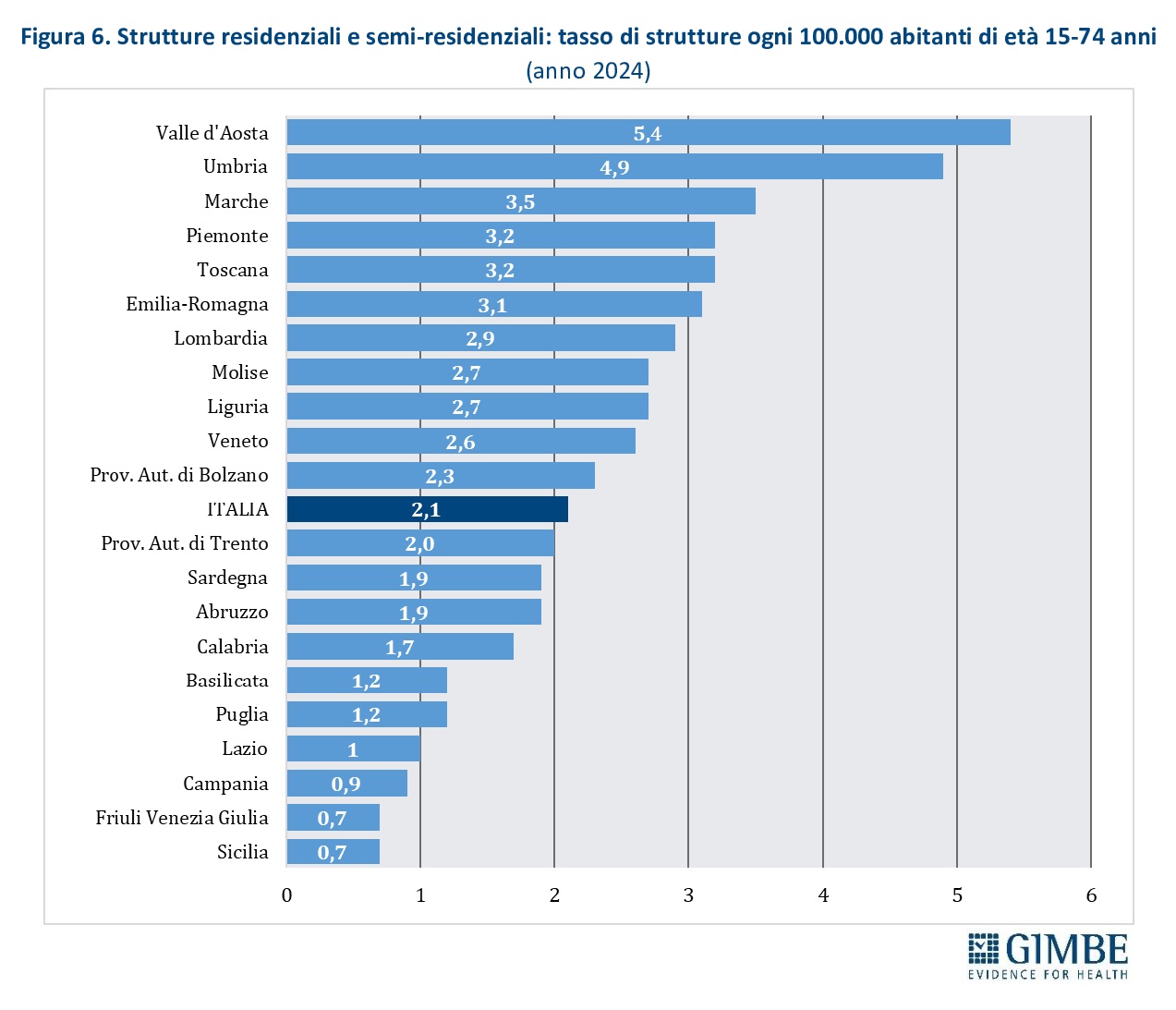

Strutture residenziali e semi-residenziali. Offrono programmi assistenziali diversificati e percorsi assistenziali mirati in base al tipo di utenza, integrandosi con le attività terapeutiche dei servizi ambulatoriali territoriali. Nel 2024 risultano censite 951 strutture, di cui 55 pubbliche (6%) e 896 (94%) gestite dal privato sociale, per un totale di 13.926 posti. L’offerta media nazionale è di 2,1 strutture ogni 100.000 abitanti, con nette differenze territoriali: da 5,4 strutture in Valle d’Aosta a 0,7 in Friuli Venezia Giulia e Sicilia (figura 6).

356 sono strutture specialistiche e si suddividono in quattro tipologie: 13 (4%) dedicate ai minori con problematiche droga-correlate, 31 (9%) rivolte a genitori tossicodipendenti insieme ai figli, 132 (pari al 37%) destinate a pazienti con comorbidità psichiatriche, 180 (50%) orientate ad altre forme di assistenza specialistica (es. supporto abitativo, percorsi riabilitativi di lunga durata). Il 94% delle strutture specialistiche è gestita da organizzazioni del privato sociale e sono prevalentemente a carattere residenziale. Pur essendo concentrate soprattutto nelle Regioni settentrionali (68%) – in particolare nel Nord-Ovest (52%) – sono comunque presenti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Calabria.

LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE. Secondo quanto previsto dal DM 77, l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle persone con dipendenze patologiche – sia legate al consumo di sostanze psicotrope (legali o illegali) sia di natura comportamentale – deve essere garantita in ogni Regione e Provincia autonoma dai SerD, in collaborazione con altri servizi sanitari e sociali, con i servizi residenziali e semi-residenziali convenzionati per le dipendenze, il terzo settore ed altre istituzioni e realtà territoriali.

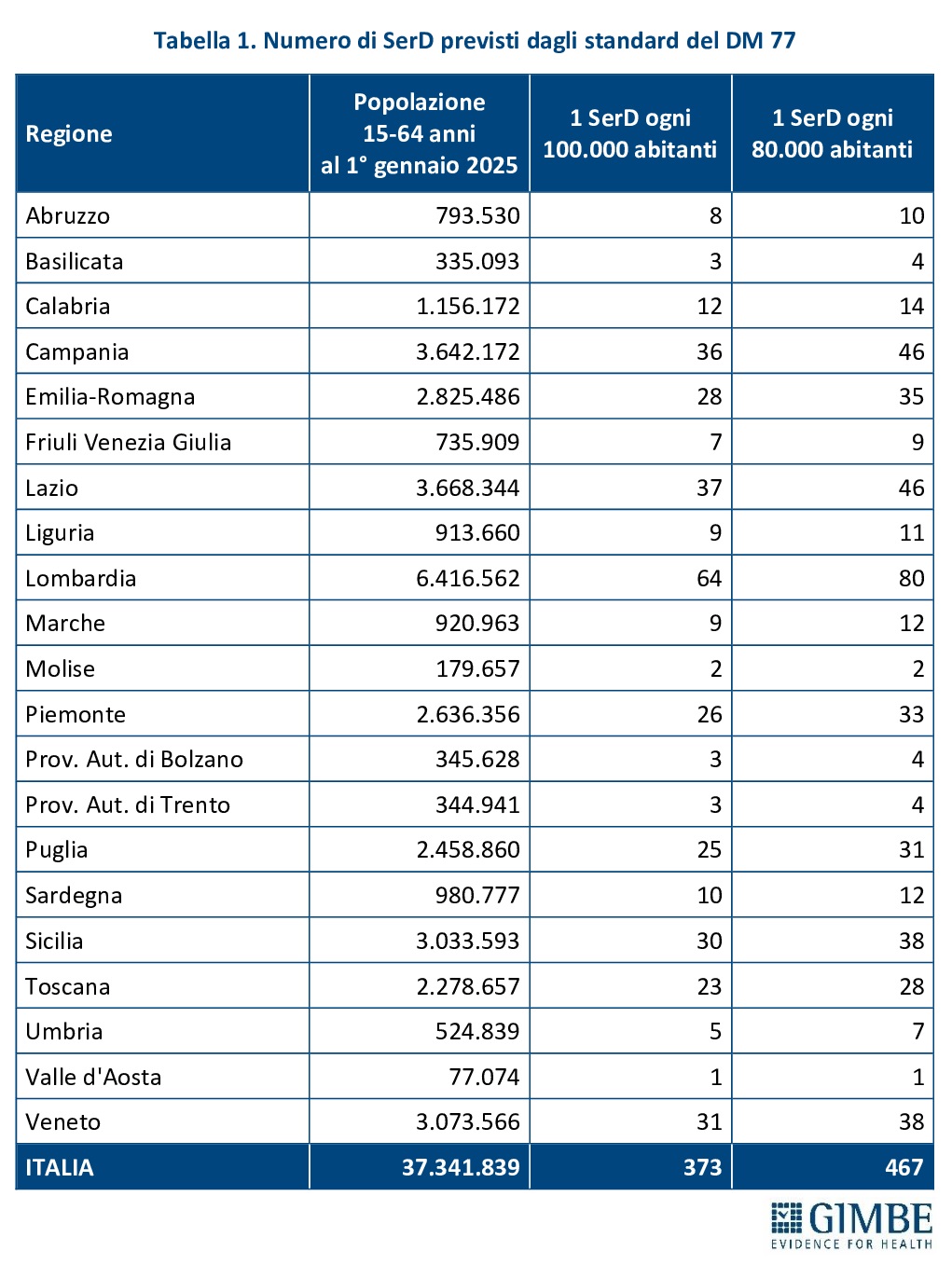

Il DM 77 stabilisce la presenza di un SerD ogni 80.000-100.000 abitanti nella fascia di età 15-64 anni, con apertura almeno 5 giorni a settimana per 12 ore al giorno. Nelle macro-aree regionali è inoltre previsto che almeno un servizio resti attivo 6 o 7 giorni a settimana, per garantire la massima continuità assistenziale. Sulla base della popolazione 15-64 anni residente al 1° gennaio 2025, per rispettare questi standard sono necessari da 373 a 467 SerD. (tabella 1).

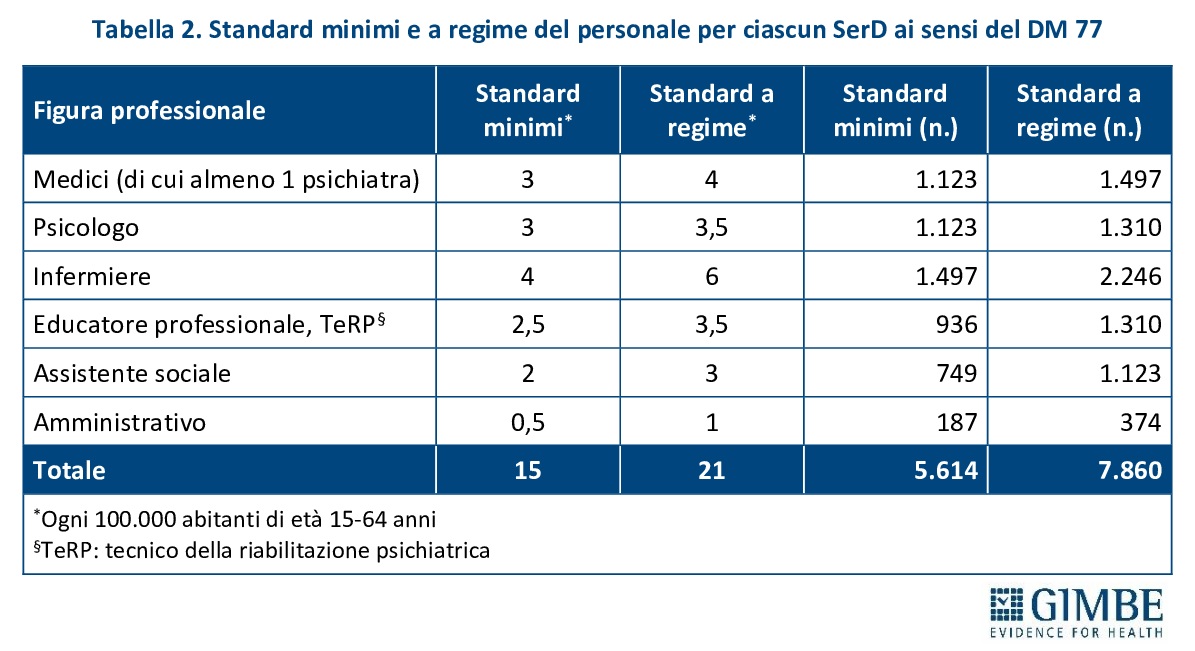

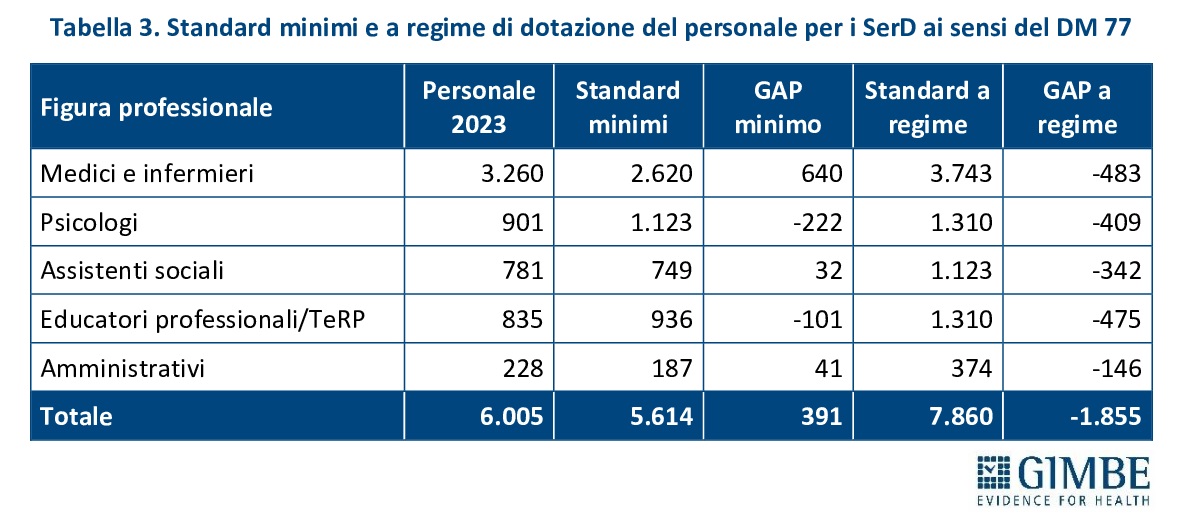

«Stando ai numeri – commenta Cartabellotta – i Servizi per le Dipendenze in Italia non mancano, ma senza una loro riorganizzazione e una reale integrazione in rete, la loro efficacia resta limitata. Occorre passare da strutture isolate a un sistema capace di garantire continuità assistenziale, presa in carico multidisciplinare e uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale». Per quanto riguarda il personale sanitario, il DM 77 definisce gli standard minimi e quelli a regime per ciascun SerD: da 3 a 4 medici (di cui almeno 1 psichiatra), 3-3,5 psicologi, 4-6 infermieri, 2,5-3,5 educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, da 2 a 3 assistenti sociali e da 0,5-1 unità di personale amministrativo (tabella 2). Complessivamente, questi parametri corrispondono a 5.614 unità di personale per lo standard minimo e a 7.860 per quello a regime. «In altri termini – spiega il Presidente – se il numero totale di strutture ambulatoriali è superiore a quello previsto dagli standard del DM 77, il personale sanitario censito nel 2023, pari a 6.005 professionisti, risulta fortemente sotto-dimensionato rispetto al fabbisogno: mancano infatti quasi 1.900 operatori per raggiungere lo standard a regime».

Infatti, confrontando gli standard del DM 77 con i dati del 2023, per medici e infermieri lo standard minimo risulta già raggiunto, ma mancano 483 professionisti per raggiungere lo standard a regime. Inoltre, rispetto agli standard a regime, mancano all’appello 409 psicologi, 342 assistenti sociali, 475 educatori professionali e tecnici della riabilitazione e 146 amministrativi (tabella 3).

«Il quadro è molto serio – continua Cartabellotta – perché questi servizi restano spesso fuori dalle agende politiche e assenti nei piani di riforma regionali della sanità territoriale. Eppure, si prendono cura di popolazioni fragili, ad alto rischio di emarginazione e cronicizzazione. E la mancata presa in carico si traduce in accessi al pronto soccorso, ospedalizzazioni, aggravamento e/o cronicizzazione dei disturbi, aumento del disagio sociale e dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale».

Senza una chiara assunzione di responsabilità da parte della politica, il sistema dei servizi per le dipendenze rischia di rimanere un diritto a geometria variabile, accessibile solo in alcune aree del Paese. «Affrontare le dipendenze – conclude Cartabellotta – significa tutelare la salute pubblica, ma oggi i servizi per le dipendenze sono il simbolo della disattenzione istituzionale verso un’area ad alta vulnerabilità, troppo spesso lasciata ai margini del SSN. È tempo di riconoscerli come parte integrante dell’assistenza territoriale e di garantirne il potenziamento attraverso investimenti strutturali e vincolanti. Restano infatti un presidio essenziale per la cura e la prevenzione, la presa in carico tempestiva, il reinserimento sociale e la riduzione del danno nei pazienti». In caso contrario, la sanità pubblica arretrerà proprio dove dovrebbe essere più presente.

Download comunicato

Pagina aggiornata il 22/06/2022